83年前的4月23日,三百多个学生和老师到了云南滇东的重镇曲靖,他们没有连续往提高,而是包了一辆汽车去泡温泉,当时有一个教授还过于含羞,是穿着衣服泡的。

这些人里有三百多个男生,还有十一个老师,个中有五位教授,他们都来自北大、清华、南开。1937年卢沟桥事变之后,北平很快沦陷。于是北大、清华、南开就奉国民政府之命南迁到长沙成立了临时大学,国立长沙临时大学。很快南京上海相继沦陷,开始保卫大武汉,武汉也很危险,长沙更危险,长沙也有很多空袭,以是长沙也不屈安。于是他们连续西迁,西迁分三路。最紧张的一起是往南,经由衡阳去广州,从喷鼻香港乘火车入海,走滇越铁路进入云南。

个中还有一小拨是教授,该当是李宗仁,广西省主席的约请,他们是坐汽车经由桂林,当时本来是要步辇儿的,但是由于被桂林山水的美景所诱惑,以是就放弃了步辇儿,坐汽车去了越南,再转滇越铁路进云南。还有一拨便是湘黔的旅行团,五个教授加上六位西席和助教,加上300个旁边的男生步辇儿,从长沙一贯穿越湘西和贵州抵达云南。

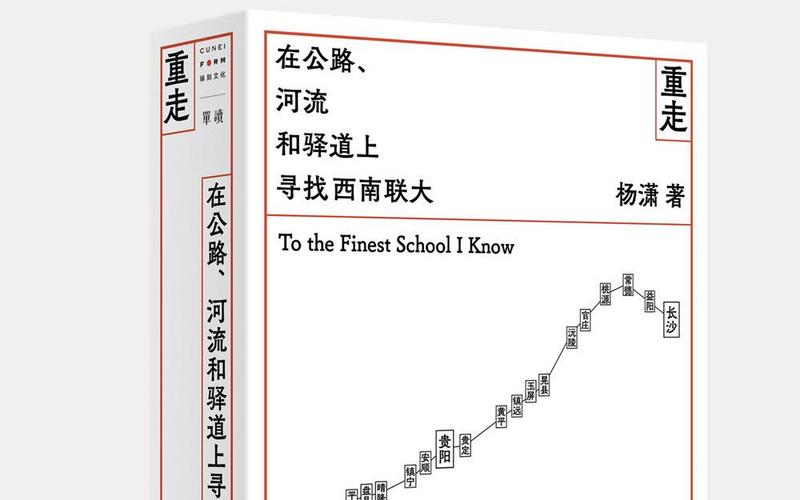

《重走:在公路、河流和驿道上探求西南联大》杨潇著,上海文艺出版社2021年5月

这是八十三年前,一群师生南渡西迁的汗漫进程,也是杨潇这本新书《重走:在公路、河流和驿道上探求西南联大》的开端。在八十年之后,他选择重走,试图用行动,去处理自己与时期、人生与情绪的关系。

用行动来包抄自己,创造自己

在《重走》一书之前,杨潇是被许知远认为“中国这一代最好的”。2013年,杨潇前往美国访学,一年后归国,眼见了纸媒的断崖期间。传统媒体作为机构正在裂解,裂解过程中很多个人飘泊出来成为“流亡”的状态,他自己也很永劫光有这种觉得。在流亡中要探求定命也好,还是能够让自己心安的东西也好,要探求这种东西,这是杨潇在书中要处理的一个关系。

杨潇

还有一个要处理的关系,是和情绪的关系。在杨潇看来,创作这个事情最根本的东西是情绪,有没有情绪动力,读者是能觉得到的。他最早对抗战没有特殊的情绪,但是由于各类机缘巧合,由于行走,由于阅读,以是逐步建立起一种很繁芜的情绪构造。

许知远采访许倬云先生长西席,聊到抗战的经历,许先生长西席讲到幼年期间迁西的进程,说到那种人与人之间崇高的感想熏染,包括人和人互助。后来,许倬云师长西席痛哭流涕,杨潇自己也哭得稀里哗啦。杨潇说,“不知道现在还有多少人能够体会这种情绪,但是我自己在当时那种情绪构造下是很能够体会在路上迁徙飘零的觉得,后来这个情绪也成了我写这个书最主要的一个东西。”

写书之前,杨潇写了十多年特稿。在他看来,纵然是耗时最长的特稿,也难以和自己的人生建立联系。但是这一次写作的展开,从2018年4月7号开始,杨潇从老家往长沙出发,试图去理解、磋商并处理写作与自己人生之间的关系。三年之后,旅程结束,他说道:“我时时会想这个问题,我剩下的生命,我本日39岁,我剩下不知道多少年,哪怕是几十年除以三,这个事情得到的数字也很小。我就会意识到,人的有限性,人这一辈子能够做的事情特殊特殊少。”

在新书发布会的现场,杨潇念了一段书中的原文,他提到,要用行动来包抄自己,来创造自己:

至此,我从长沙出发前的各类好奇都得到解答了吗?我不愿定。我沿着这样一条公路踏上全新的地皮,碰着了友善的人、当心的人、激情亲切的人、在桃花源里心坎不安的人、等待如同等待戈多的人。我生了一场小病,大脚趾疼了多少天,和人吵了两架,被挂了三次电话,在肮脏的棉被下做了一次噩梦。我喝到了无比甘甜的山茶,吃到了大数据不会见告你的鲜美米粉,还数次被陌生人约请用饭。我触摸到了已经在城市里消逝的“附近”,或者说,一种亲密的人情社会,但当一场大雨过后县城每个角落都被下水道气味(斯坦贝克曾心系于此)灌满时,我知道自己又该出发了;我亲眼看到了那些“空心化”的州里,我碰着了许多老人,他们是那么孤独,你只要一张口,他们就能和你说上半天;我体会到了李继侗当年说的,为什么每年总要过多少天最大略的生活,试试一个人最低生活究竟可以简化到什么限度,由于那会让你知道自己究竟为何所累;我创造了游客永久不会见到的风光,常日是在漫长的乏味的等待之后,我也看到一条条河流被拦腰阻断或者开膛破肚。我见识了官僚系统编制的刻板,也创造了它的裂痕。我有多为留下的历史痕迹光彩,就有多为失落去的遗憾。我意识到年夜难来临时无人幸免,连最不主要的人和最小的寺院也不能例外;我想起了一些迢遥的往事,我目睹了影象的变形,也体察到了它的坚韧。我经由了城市与村落庄,在其间旅行,与其说是空间不如说是韶光的穿越,我品味着时差,也借助它来重修一座座城池。我一起都在阅读、检索、翻找,有的时候我以为我们的历史没有故事,只有周而复始的重复,有的时候我又被那些短暂却闪光的生命冲动得切实其实要掉下眼泪。我想起易社强见告我,他是一个“有时论”者,“当我提及我的有时论而非一定论时,一个完美的例子便是联大,在1937年,许多事情都是有时的,并不一定会导向联大在昆明的成立,完备也可能就地终结,就此消逝”。的确如此,就在旅行团出发前一个多月,柳无忌不还在担心临时大学可能作鸟兽散吗?但倘若如此,我们要赞颂的是有时性吗?我想不是。接管这有时性,然后去干事,用行动来包抄自己,创造自己,这是值得我长久咀嚼的收成。与此同时,我也开始重新理解一些更大的东西,譬如“家国”,本来,在很长一段韶光里它已经被空泛的口号与潜在的逼迫花费得差不多了,但这趟重走,我一步步踏过那些历史现场,逐步添补起某些空洞的观点,并重新创造了一种“壮阔”,那壮阔是一个一个详细生动的人和他们不受拘束的情绪构成的。这里头有真正的爱和自傲。和80年前比,物质之进步已不可以道里计,“富强”彷佛已在掌中,但精神天下里,我们究竟提高了多少?而重温当年的炮火、激愤与泪水,亦是对我们曾经有过的那些情绪构造的检视之旅。抗战期间我们“以感情承受灾害” ,无比薄弱又无比强韧,十年后,二十年后,七十年后,或许八十年后,我们的情绪天下仍在重复这样的故事,这究竟是幸运还是不幸,我也没有答案。

人在旅途中,焦灼、不安、渴望都会被放大

许知远在看了这本书的三分之一后,急速发了一个朋友圈,他用了个很喜好的英文词——“instant classics”,形容那种即刻的、急速会被承认的经典。许知远读很多旅行文学,杨潇在他看来是中国这一代最好的,“他做的那些人物的访问包括那些宣布都是一流的”。他认为,这本书的写作,是对杨潇之前所有演习的一次爆发。“我以为所有人在等一个时候,等待一刻爆发出来,你这本书发声了。我读到三分之一的时候,我以为我非常激动,而且关键题材本身也可以承担起这样一种爆发。可能到后面如果让我们一定提见地的话,越到后面,我很理解他的写作,由于太繁芜了,材料太多了,一开始非常迷人的个性化的视角,逐步被史料给侵蚀了,史料逐步涌过来把个人的声音开始压。”

许知远

许知远特殊喜好旅行文学中的时空感,它是多时空并制的。他最喜好的写作,便是用一张无边无涯的网,也不知道这个网会把自己带到什么地方去。同时,他喜好旅行文学中老实的履历。许知远认为保罗·索鲁做得挺好的,他虽然写的没有那么高等,但是他很老实。 “由于在旅途中人的感想熏染,由于你处在一个陌生环境,人的那种自我意识变得清晰起来,变得高度清晰起来,你的焦灼、不安、渴望都被放大了,你的希望都被放大了,你的胆怯,他能够老实地描述人的状态。”

好的旅行作家都是,而不是学者

北大教授罗新一贯关注中文天下的旅行文学,“我过去读国外的旅行文学比较多,一比较,我就以为中文的旅行写作实在让人遗憾。我读了杨潇这本之后,那种长久的期待终于涌现了,这本书达到了我对中文原创旅行文学比较高标准的期待,我可以说我们终于有了这样一个作品,以是我是非常高兴的。”

在中国,旅行写作不被看作是一个独立的门类,直到这几年才有变革,过去是放在散文里面,彷佛给人觉得它便是游记。其实在近代的欧洲,特殊是在英文文学天下里面,旅行写作分量很高,有许多经典作品,足以跟虚构文学作品相提并论,而且从长期阅读来说,乃至不但是在文学意义上,是在很多其他历史学、社会学的意义上,拥有非常宽泛的读者面。

罗新不雅观察到现在涌现了一批年轻的写作,他们故意识写作旅行作品,通过旅行作品表达自己对付文化、思想关注,对付社会的关怀,乃至以这种办法来参与当代社会的历史进程,这就达到了他空想中好的旅行文学,所达到的高度。

在罗新看来,杨潇的写作既有强烈的个人性,他自己的行走,他自己的思考,他的感想熏染,同时也有很深的历史性,他跟80年前紧密干系。杨潇把80年前约请到本日,他也自己主动地参与到80年前那些行走当中去,通过各种形式——别人的回顾,过去的档案资料,以及他自己今日见到的这些人对过去的回顾等等。

“我们看到80年不再是一个韶光意义上的鸿沟,而成为一个通道,成为一个联系点,成为一个联系的办法,使得80年来历史的变革能够瞬间觉得到,我以为这个很棒。”

罗新

旅行文学写得好的人都有一个特点,一定在和自己路上见到的人,有许许多多很深入的联系。罗新认为这一点在杨潇的书里做得很好,他跟现在的人一贯有很多沟通。罗新接着说:“我就不是,几十年来的学者生涯,已经把我的能力,我纵然有这个能力或者有这个天分,从前小时候有这个可能性也给抹掉了,我在表面不会跟人打交道。对付一个写旅行文学的人来说,没有这个能力基本上宣告了你的去世刑,没有出息,你做不出来。以是一定得有当过什么的,这是特殊棒的,你知道怎么跟人说话。我在《从大都到上都》的时候,也写了几段跟人的交往,偷听别人说的话,但是很少,由于我的习气,我到哪之后就把自己封闭起来,我的耳朵听不见别人说话,我也不知道跟别人怎么来往,这是我的一个毛病。”

“好的旅行作家没有学者,照说写旅行作品非常主要的是拥有历史知识,拥有历史感。照说历史学家写旅行作品是最有上风的,可是正好相反,我们看到有关历史的旅行写作写得最好的没有历史学家,都是出身的。这就解释什么?你只知道过去,活着的人你不管,你就找去世的人,你能写的好吗?一定写不好。”

韶光的纵深感,历史的细节感对付旅行文学而言十分主要。但罗新认为,更主要的是,得和现实有交往,得和现实天下有深刻的联系。这个联系对付一个旅行人来说,无非便是路上撞上了说几句话,后面怎么回事不知道。“瞬间的联系如何挖掘,这是一个能力,这个能力是要故意识的演习才有的,对付纯粹的学者来说,没有这个能力。”

做困难的事情,把真正有代价的东西找到

杨潇在写完往后有很深切的体验——人不存在什么实质,或者说,人的确是流动的,而所谓实质都是行动创造出来的。杨潇记得当时在大理第一次永劫光生活,由于游客聚拢在洱海边,苍山是不太有人去的地方,他很想搜搜苍山徒步的攻略,“我记得以前找攻略是很随意马虎的事情,但是现在特殊难,不是谷歌用不了的问题,搜的话也搜不出来什么东西,永久是那条玉带路,玉带路便是山腰上游客走的路,可是哪怕那是一条游客路线,游客也只涌往两个点,一个是洗马潭,便是4000米索道可以到达终点的地方,还有一个感通寺的附近。”只要离开这两个地方,哪怕是在玉带路溜达,也常常可以走几个小时见不到几个人。他感叹,人的扎堆儿和互联网同质信息的扎堆儿彷佛是一枚铜币的正反面。

“在搜索的时候,你不知道特定的关键词,你永久不知道苍山徒步更好的路线,比如说苍山的山脊线,你必须得搜苍山纵走,这样才能出来,这便是流量时期的悲哀,有点像冰河期,所有的东西被扫平,在上面都是一些泡沫的东西,那些罕有的植物只能躲在横断山脉这样的地方苟延残喘,你费好大力气才能把这些东西发掘出来。如果说有什么分享的话,不要做舒畅的事情,而是努力去找,做困难的事情,把真正有代价的东西找到。由于埋的太深了,比以前深得多。”

撰稿丨吴俊燊

编辑丨张进

校正丨陈荻雁