引 言

从晚明开始,中国经历了一个生产和消费书本的浪潮。印刷出来的纸张被装订成册、盛函入匣穿行于不同的空间和社会阶层中。它们的轨迹昭示了更为伟大的社会、思想、经济和文化模式,也揭示了读者、作者、出版商、消费者参与建构的各种身份。本文评介了美国和日本学术界不断发展的有关中华帝国晚期书本史的研究,并部分涉及了中国大陆和***学者的成果。干系研究逐渐分开了对印刷出版技能史的关注,越来越多的涉及了社会和文化领域的问题。本文还将着重谈论本领域研究所关注的中华帝国晚期出版业的“地域性(place)”问题——这一观点在此既有地理方位上的意义,又可以阐明为书本的读者及出版者的社会地位。

一 书本的天下

生活于16世纪的唐顺之(1507— 1560)曾阐述道:“仆居闲,偶想起宇宙间有一二事,大家见惯而绝是可笑者。其屠沽细人有一碗饭吃,其去世后则必有一篇墓志;其王侯将相与中科第人,稍有名目在世间者,其去世后则必有一部诗文刻集,如生而饭食、去世而棺椁之不可缺。此事非特三代以上所无,虽唐汉以前亦绝无此事。幸而所谓墓志与诗文集者,皆不久消耗,然其往者灭矣,而在者尚满屋也。若皆存在世间,纵然以大地为架子,亦安顿不下矣。”①这里,唐顺之道明了书本既是普遍存在的又是短暂易逝的。他嘲笑了这些新贵和暴发户身上的虚荣——这些人出版自己作品的渴望忽然变得现实了。

唐顺之沮丧的不雅观察产生于一个分外的时期和社会阶层。他刚好生活在晚明出版业的繁荣势头呈现之时,他的话也反响了对无处不在的变革的复苏认识。唐提醒我们,印刷出来的笔墨拥有象征权力,纵然对那些教诲程度与社会地位都不太高的人也是如此。在他的天下里,书本有多种功用,是承载知识的物件、供研习的版本,是在商业交易中被买卖的商品。抑有进者,书本具有社会和文化的意义,这一意义或通过人们拙劣的模拟折射出来,或是在人们对声誉的追求中展现出来。

近年来,作为社会史与文化史的原始资料和研究工具,中国书本的研究潜能越来越受到学者们的关注。在历史大背景下磋商书本的生产、流利以及消费,呈现了更为宏不雅观的思想、社会、政治及文化走向。如此的研究也表示了学术的现实意义,有利于中国史进入以天下和欧洲书本史统领的国际学术舞台,与我们的同行展开跨领域和跨学科的互换。在我们生活的时期里,对书本出版的研究成果层出不穷。然而,与那些被唐顺之嘲笑的文集不同,近期出版的学术著作中的大部分都值得一读和珍藏,它们已经开始霸占我们的书架。

这个领域尚在发展,绝不奇怪,与其干系的学术术语仍在变动之中。在中文语境里,书本史、印刷文化和出版史之间精确的边界仍旧没有令人满意的定义,只管这些术语都是从有关西方近代早期的历史研究中借用而来的。对学术术语的利用有些宽泛,这也确实部分反响了本领域研究的现状。总的来说,“印刷史”这个术语紧张从技能角度研究印刷业的历史,“书本史”、“出版史”和“出版文化”都展示了作者对更广阔的社会与文化问题的关注。这些术语也引出了“互换循环”(Com-munication Circuit)的观点,罗伯特·达恩顿(RobertDarnton)将这个观点定义为:通过作品的生产、发行和消费等事务,将作者、出版商、发卖商和读者连接成一体的网络②。因此,这些术语关注于生产者、读者、生产的办法和市场机制。“书本史”这个术语特殊表明了一种比较研究的取向和一种哀求,即参与到论述近代早期出版业的广阔与自觉的超国界知识活动中去。书本史是建立在多种研究取向之上:首先是“年鉴学派”强调的量化研究及研究出版背后的社会动力;其次是近年来不断引入、并渐有取传统而代之的理论使令下的新兴趣,关注读者群体、互换循环、日常阅读活动中的身体实践;末了是残余的对手稿研究的兴趣。出版史和出版文化承载着类似于书本史的一些功能,其保持着剖析的广度,但是没有比较研究的议题。“印刷文化”(Print Culture)这一术语涵盖了更为宽泛的文献资料与研究方法。原始资料除了书本以外,还包括如单张印刷品、***报刊和插图等。研究工具是环绕着印刷品的生产与消费展开(或受其影响)的文化实践的全体内容③。研究课题涵盖了身份(Identity)、社会角色、阶层差别和阅读的历史等。印刷文化的观点如此广泛,甚至于险些取代了文化史,由于很难想象一种不包含这些内容的文化领域。

①唐顺之:《荆川师长西席文集》(17卷,附录1卷),卷6,纯白斋刻本1573年,35b— 36a。周启荣(Kai-wing Chow)举这个例子证明下层社会民众也利用墓志铭(Kai-wing Chow, Publishing, Culture,and power inEarly Modern China, Stanford, Calif:Stanford University Press, 2004,p.104)。读者还可以参阅大木康(Oki Yasushi)的研究(Oki Yasushi, Minmatsu Koˉnannoshup-panbunka [The Publishing Culture of Late Ming Jiangnan],pp.25— 26),还有井上进的干系论述(Inoue Susumu, Chuˉgokushup-panbunkashi [A history of Chinese PublishingCulture], Nagoya:Nagoya University Press, 2002,pp.327— 328)。有关唐顺之的传记,可参看傅路德(Goodrich Carrington)的研究(Goodrich Carrington, The Dictionary of Ming Biography, NewYork:Cambridge University Press, 1976, pp.1252— 1256)。

②Robert Darnton,“What Is the History of Books?”Daedalus 111(3):65— 83,1982,pp.67— 68.

③Roger Chartier, TheCultural Usesof Print in Early Modern France, Trans. Lydia G. Cochrane, Princeton,N. J.:Princeton University Press, 1987,p.1.

比来有关中国出版历史的研究层出不穷,呈现出超越国界的景象,来自中国、日本和美国的学者都对这个领域抱有极大兴趣。然而,学者群体之间的互动并不屈衡,美国与日本学者之间的学术亲缘关系十分明显。例如,大木康和井上进(Inoue Susumu)两位学者在英语学者圈中影响巨大,本文也将详细先容他们的研究成果。研究书本史的中文成果则关注了一系列不同的问题。中国学者自身和他们的外国同行都方向于这样的不雅观点,即认为中国本土的书本史研究是特色光鲜的传统书目文献研究的主要组成部分,该传统长期以来看重于目录编纂、版本研究、训诂学、印刷技能史、书本收藏和订正等领域①。很大程度上,美国学者是从实用主义角度出发利用中文学界的出版成果,他们叹为不雅观止于参考书目的精湛,将其当作航行于浩瀚史料之海的指南。正是出于实用主义目的,20世纪早期出版的叶德辉的作品②,以及张秀民的研究成果,都被广泛引用③。不过,有迹象表明大洋两岸之间的学术契合正在涌现,双方(因不同的缘故原由)对地方与区域出版史的研究正朝阳东升,理论和方法论上的互换与对话正在开展,新的参考工具和目录也得到共享。

在过去的十年里,中国以外的学者已经自觉摆脱了对版本和技能史的研究,那些过分强调古籍善本与早于古腾堡四个世纪发明的中国活字印刷术的研究方法,都遭到摒弃④。相应地,他们自觉在干系的广阔社会与文化语境下理解中国书本,同时亦主见重视出版实践。他们声称,由于本钱低和遍及广,雕板印刷更为主要,特殊当和相对昂贵且利用较少的活字印刷术比较时,更是如此⑤。其他学者提醒我们把稳几个世纪以来手稿与印刷书本同时存在,事实上,直到20世纪,手稿也一贯是一种文本互换和传播的主要媒介⑥。他们集中关注于普通版本而不是收藏家们的珍藏,故意提醒大家把稳以前所忽略的时段、类型与社会组织等研究领域⑦。多数学者强调商业出版,这最能贴切地反应出“互换循环”征象,但同时忽略了两种在中国较主要的出版模式——官方和家族的生产⑧。

①包筠雅(Brokaw Cynthia),“On the History of the Book in China.”,In Printing and Book Culture in Late ImperialChina, eds. Cynthia Brokaw and Kai-wing Chow, Berkeley And Los Angeles:Universityof California Press,2005,pp.3— 54.

②叶德辉:《书林清话(附书林余话)》,中华书局1987年影印本。

③张秀民:《中国印刷史》,上海公民出版社1989年版。对近期中国学者的出版史研究综述,请参阅张志强:《近20年来大陆地区的中国出版史著作评述》,“庆祝钱存训教授九五华诞学术论文集编辑委员会”编:《南山论学集:钱存训师长西席九五生日纪念》,北京图书馆出版社2006年版。我很感谢国会图书馆亚洲分部的潘铭燊师长西席(Ming-sun Poon),他提示我把稳这本参考文献。

④上述趋势不才列学者的作品中都有述及,见Brokaw Cynthia,“OntheHistoryof the Book in China.”;Joseph Mc Der-mott,A Social History of the ChineseBook:Books and Literati Culture in Late Imperial China, Hong Kong:Hong Kong UniversityPress,2006;Oki, Minmatsu Koˉnan no shuppan bunka,pp.4— 5.此外,张秀民、钱存训(Tsien Tsuen-hsuin,“Chemistry and Chemical Technology:Paper and Printing”,5,Pt. Iof Science and Civilisation in China, ed.Joseph Needham, Cambridge:Cambridge University Press,1985)、托马斯·卡特(Thomas Carter,The Invention of Printing in Chinaand Its Spread Westward, 2nded, New-York:Ronald Press,1955),以及吴光清(K. T. Wu,“Ming Printing and Printers”,Harvard Journal of Asiatic Studies 7[ 3]:203—60,1943)的作品都是早期传统的例子。对书目和版本的理解仍旧是有益的,贾晋珠的研究证明了这点。

⑤最早研究中国出版的西方学者之一托马斯·卡特意识到木板印刷的相对主要性,它是“基于东亚文化发展而来的出版形式”(TheInvention of Printing in China and Its Spread Westward,p.5)。然而,他的紧张论点,是技能的传播和因此而来的出版的环球性影响。

⑥拜会Inoue Susumu, Chuˉgokushuppanbunkashi [A History of Chinese PublishingCulture].以及周绍明(Joseph Mc Der-mott),“The Ascendance of the Imprint in China”,In Printing and Book Culture in Late ImperialChina, eds. Cynthia Brokaw and Kai-wing Chow,pp.55— 106;A social History of the Chinese Book:Booksand Literati Culturein Late Imperial China.

⑦参考包筠雅的《中国书本的历史》一文,其对这个领域有明晰全面的先容(“On the History of the Book in China”,In Printing and Book Culture in LateImperial China,pp.3— 54)。她的创造明显地影响了现在通畅的不雅观点。也可参考高津孝(Takatsu Takashi),“Beikoku no Chu goku shuppan bunkashikenkyu”[North American Research on the History of ChinesePublish-ing Culture], Chu goku—Shakai to bunka [China—Society and Culture] 20:471— 81。大多数有关出版文化与社会之间关系的研究都是外文出版的新成果,特殊这天本和美国学者所进行的研究。年鉴学派在日本影响很大(见高津孝前揭文第475页)。从对中国善本研究的转移,正反响了罗伯特·达恩顿所描述的从近代早期欧洲书本研究的书目剖析方法中移向的趋势(见达恩顿前揭文第67— 68页)。

⑧这些种别不再被假定为绝对的。在家族和商业出版者之间的差异特殊奇妙——最近的一些中国研究成果为了避免这样的问题,而以“私家出版”代之。可参考叶树声和余敏辉的共同研究:《明清江南私人刻书史略》,安徽大学出版社2000年版。

学术界的这种趋势方向于忽略非商业的书本流利,比如礼物赠送等,并遮蔽掉大量由官府及个人等通过官方渠道帮助的以提高学术声誉的名誉性出版活动①。

从方法论角度讲,中国书本史研究与其他国家和地区的书本史研究有密切关联,但是到目前为止,在印刷措辞(printed word)的比较对话中,中国书本的研究仍在很大程度上处在边缘位置。无论过去还是现在,亚洲出版商们印行的书本卷帙浩繁,但是中国——事实上,常日来讲是东亚——在绝大多数有关书本的天下历史著作中,仅仅涌如今脚注之中②。1996年《中华帝国晚期》(Late Impe-rial China)杂志推出专刊,标志中国出版史研究在美国学术界初次登场,研究法国书本史的著名学者夏特里埃(Roger Chartier)撰写了导言③。只管如此,其后出版的新的有关中国书本史、出版史的研究,可能由于面世韶光尚短,还未对全体领域造成广泛的影响,欧洲的研究成果在这个领域里依然突出。面对以国界与措辞划分的文化范畴和研究领域,这条变革中的书本史研究的启示性路子彷佛溘然黯然失落色,损失了活力④。事实上,只管学者们已经融入了一种环球化趋势,但是大多数研究中国书本史和出版文化的西方及日本学者,仍明确追求将中国书本的历史书写成一种社会和文化产品,或一种政治力量,或是一系列地方化了的阅读实践,从而使柯文(Paul A. Cohen)在1980年代所倡导的“中国中央不雅观”得以不朽⑤。

本研究综述将关注于过去十五年来在外洋出版的中国书本史及出版史的研究成果。只管本文涉及的许多专著和论文都展现出比较研究的趋势,在亚洲与天下背景下稽核中国书本的地位,也是个诱人的题目,但是目前尚无法实现。本文的第一部分将稽核传统的关于中国出版史的期间划分。书本在历史期间中的“位置”(place)是产生学术辩论的根源,对这个问题的重新稽核大概能匆匆使我们质疑当下通畅的时期划分。第二,地方性研究已成了书本史中成果卓著的领域。将文化和物质生产安置于特定的空间语境中,这样的研究使得我们能从书本流利的视角去考虑区间贸易网络、商业和交通运输状况。第三部分则重新稽核书本在中国历史中的社会地位:最基本的问题是,关于书本生产者(包括作者与出版者)和消费者的社会位置(socialplace),我们都知道多少?书本怎么样流利?预期的及实际的读者若何得到书本?第四,书本是变革的动力,它影响到文人身份以及性别角色的定义,这在各个历史期间都有表示,晚明尤甚,本文将谈论此间书本的活动舞台。末了,文章将评价已有成果中对政治威信和印刷之间关系的研究。

①当然也有例外。书本作为礼物交流的角色,在周绍明(A social History of the Chinese Book:Books andLiterati Culture in Late Imperial China,pp.84— 94)和大木康(The PublishingCulture of Late Ming Jiangnan,pp.48— 50)的研究中磋商了这个问题。

②亨利·史密斯(Smith HenryD.),“Japaneseness and theHistory of the Book”, Monumenta Nipponica53(4):499—515.1998,p.502.

③Roger Chartier,“Gutenberg Revisited from the East”,Trans. Jill A. Friedman, Late Imperial China.17(1):1— 9,1996.

④玛丽·贝理(Mary ElizabethBerry)创造中国书本在德川时期的日本是共有文化财产的组成部分,构成了一种“无打仗的天下的大同主义”(cosmopolitanismwithout contact)(见氏著Japan in Print:Information and Nation in the Early Modern Pe-riod, Berkeley and Los Angeles:Universityof California Press,2006,p.224)。异乎平凡的是,在对明代出版史的概述中,缪咏禾简要磋商了中国书本的海外传布和这些出口对付缪所命名的“汉字文化圈”——日本、朝鲜、越南等地的文化影响(见氏著《明代出版史稿》,江苏公民出版社2000年版,第413— 423页)。从地域性的考量出发,基于日本的一项集体研究操持,产生了有关东亚出版文化的两卷本论文集,包括来自于日本、中国大陆、韩国、***、欧洲、澳洲和美国的学者的研究,文章包含丰富的细节。然而,这些研究在方法和结论方面是范例的既缺少比较又没有综合(见矶部彰编:Higashi Ajia shuppan bunka kenkyuˉ:“kohaku”[Research on EastAsian Publishing Culture:“Kohaku”],Tokyo:Chisenshokan,2004a;Higashi Ajia shuppanbunka kenkyuˉ:`niwatazumi' [Researchon East Asian Publishing Culture:“Niwatazumi”], Tokyo:Nigensha,2004)。

⑤相对不同的是,周启荣在《中国近代早期的出版、文化和权力》一书的序言中武断地表达了开展比较研究的议程设想——寻衅了古腾堡的追随者,以及历史研究方面其他那些模糊的“汉学传统”的实践者(Publishing, Culture, and Power in Early ModernChina,pp.5— 7)。

二 韶光中的书本

无论他们是在相对广阔的永劫段历史趋势中阅读书本史(如井上进,周绍明,贾晋珠),还是识别地方瞬间涌现的巨大变革(如周启荣,大木康,Susan Cherniak),学者们笔下的中国书本史和印刷史发展轨迹与商业关系、文化、政治、思想和印刷措辞的发展紧密干系。一个因果问题彷佛呈现在他们的研究中,也可能这个问题终极没有办法回答:书本是历史变革得以实现的推手么?或者说书籍可否标志时期的变迁?详细言之,学者们已经提出许多问题,印刷术到底是什么时候发明的?印刷的书本到底什么时候取代了手稿成为紧张的文本媒介?如果朝代究其根本是一种政治建构,它能成为划分出版史研究时段的有效单位吗?一些有关历史编年和开端的问题,虽大略但不断引发争议,这些能为我们磋商中国出版史研究中关注的国家与社会、精英和大众(顺便提及,还有中国与外国)之间的互动等问题供应什么答案吗?我们该当在一种一元化的“帝国晚期”话语下谈论出版问题吗?就像包筠雅提醒我们的那样,“在这个中国书本史研究的起步期间,明清晚期看似一个连贯的统一体,不过未来更加细致的研究可能会显示出冲破这样一个四世纪漫永劫段的须要,取而代之以更短的时段划分”①。最近的研究成果不断提及有关出版史年代系谱与期间划分的问题,现在就让我们对此加以稽核。

日本学者井上进稽核了永劫段中的中国出版史,他的著作《中国出版文化史》(Chugokushup-pan bunkashi)具有里程碑的意义,但也引发了不少辩论。在这部至少名义上是关于出版文化的著作里,井上进的研究起于书本出身的战国时期——这要比印刷术的涌现要早上几百年,止于辉煌的(至少从书本消费的不雅观点来看是如此)明代末了数十年②。在这一过程中,井上进揭示出书籍文化一方面逐渐向社会下层扩散,另一方面从帝国中央向外围扩展,他详细阐述了政治发展与书本文化的繁荣和局限之间的关系。

不断扩展的社会精英阶层阅读、收藏、购买书本,通过在永劫段背景下稽核这种书本文化——特殊是书本的消费,井上进展示了国家集权与书本以及它们的消费者之间那种此消彼长的关系。此处,书本突出表示了朝廷和居统治地位的社会精英之间的奇妙互动,这些精英的组成与身份随着政治环境的改变也发生着变革。这个主题贯穿于井上进的研究,他认为16世纪后半叶雕版印刷品之取代手稿,并不是由于印刷技能的进步,而是由于知识阶层、政治和经济环境发生了变革。井上进承认在南宋涌现了某种程度上的印刷繁荣,也认定有明一代代表了中国出版文化的顶峰;虽然没有供应证据,他还假定清代的中国进入了文化上的禁锢时期,这一点通过政治集权主义、笔墨狱和官方限定的印刷品交易场所等表示出来③。

关于早期的印刷史,井上进和其他学者,包括周绍明,都强调了印刷书本发展迟缓,并且在很永劫代内与手稿共存这一征象。例如,他们都把稳到,只管束作印刷书的雕版印刷术可能在唐朝就已经发明了,但还是要花几个世纪的韶光来达到对手稿的绝对上风地位,这一迁移转变直到16世纪才完成④。

①Cynthia Brokaw,“On the History of the Book in China”,In Printing and Book Culture in Late ImperialChina,p.23.

②类似的永劫段的不雅观点也能在李瑞良的著作中找到(见氏著《中国出版编年史》,福开国平易近出版社2004年版,第2— 3页)。他将印刷定义为书本的制造、发卖和分类,并回溯到商代甲骨文,向下则延伸到民国期间。与井上进形成对照,李将有力的政治统治和市场在出版方面的发展相联系起来。有关井上进不雅观点的英文详细先容,可参考包筠雅的论文(“Review Article - Publishing, Society, and Culture in Pre-ModernChina:The Evolution of Print Culture”,International Journal of Asian Studies 2(1):pp.135— 165)。

③Inoue Susumu, Chuˉgoku shuppan bunkashi [A history of Chinese PublishingCulture],pp.341— 342.

④关于欧洲书本历史的研究也显示了手稿和印刷物是长期共存的。参看哈罗德·拉弗(Harold Love), Scribal Publica-tion in Seventeenth-CenturyEngland, Oxford, U.K.:Clarend on Press, 1993.以及Joseph Mc Dermott,“The Ascendance of the Im-print in China”,In Printing and Book Culture in Late ImperialChina,pp.77— 78。

印刷术最初被用来出版佛教经籍,可能要到9世纪,印刷术才被用来印行黄历、年历、解梦册子、算命指南等材料,那些能识文断字、又进取有为的里手里手在宗教和其他活动中广泛地利用了这些印刷材料①。

从这些实用的起源开始,印刷术逐渐趋于中央地位,并被唐宋转型期间处于上升阶段的科举考试系统编制所利用,变成了一种有力量、有地位的事物②。在北宋期间,官府刻印书本的事情先是引发、继而回应了迅速扩展的民间出版宗教、学术和商业书本的趋势,终极这两种出版奇迹并行不悖。这种进程在南宋期间加速发展并不断强化③。结果,在诸如建阳、杭州、成都和开封这样的出版中央,由官府、学术和商业帮助,印行了数量空前、且质量上乘的书本,种类繁多,有诗集、医书、科举考试参考书、方志、纸币、进士题名录、左券样本、宗教宝卷和符咒、邸报等④。

对晚明出版尤为关注的学者们,包括井上进、大木康、周启荣和周绍明等人,挑起了一场关于应如何认识宋代出版业的相对主要性的辩论。他们声称晚明出版业的发展是非凡和空前的。这些学者还寻衅以前的、尤其为中国藏书家和目录学者、书史学家们大力推崇的不雅观点,即基于印刷精美水准、存世善本数量,以及此时出版领域的空前发展,突出宋代是书本出版的“黄金时期”。对上述中国同行的不雅观点,美国与日本的学者们报以疑惑的目光,他们认为在宋代,书本并非唾手可得。其不雅观点来源于轶闻中所强调的事实,即想买书的人买不到书,藏书规模相对较小,以及书店数量看似稀少等,这种征象持续到宋朝的末了几十年⑤。与之相比拟,晚明出版物不仅在数量和范围、潜在市场的规模、藏书的规模等方面超越宋朝,并且还有出版物中所展现的那种空前的(且是无与伦比的)对普通、异类和充满情欲的题材的热衷。作为回应,研究南宋末年思想和出版史的学者们提醒我们去把稳12、13世纪商业出版繁荣期间涌现的类似发展。例如,贾晋珠就批评了“那些相信空前的爆炸性发展开始于16世纪中期的明代的学者”⑥。她认为,故意义的比拟是在北宋和南宋之间,当然,在缺少佐证材料的情形下,这样的结论无论如何还是存在问题的。虽然宋明之间的时段总体上被描述为“历史图景中的黑洞”⑦,但是也有越来越多的人承认印刷业在蒙古人统治下繁荣发展⑧。

①对此的描述拜会巴瑞特(Barrett,Timothyh),“The Rise and Spreadof Printing:A New Account of Religious Factors”,SOAS Working Papers in the Study of Religions, School ofOriental And African Studies, University of London, 2001;Oki Yasushi, Minmat-suKoˉnanno shuppan bunka [The Publishing Culture ofLate Ming Jiangnan],pp.11— 12;妹尾达彦(Seo Tatsuhiko,“The Printing Industry in Chang'an's Eastern Market in theTang Dynasty”, Memoirs of the ResearchDepartment of the Toyo Bunko 61:1— 42,2003;Tsien, Tsuen-Hsuin,“Chemistry and Chemical Technology:Paper and Printing”,5,Pt. Iof Science and Civilisation in China, ed.Joseph Needham, Cambridge:Cambridge University Press, 1985, p.152. 如大木康和井上进这样的学者强调在唐代出版技能起源中的非官方的(大众的)成分;与之相反,张秀明则强调朝廷资助的主要性。然而,就像周绍明所把稳到的一样,精确的开端仍旧难以追溯(A social History of the Chinese Book:Books andLiterati Culture in Late Imperial China,pp.10— 12)。

②苏珊·彻尼亚克(Cherniak,Susn),“Book Cultureand Textual Transmission in Song China”,Harvard Journal of Asiatic Studies 54(1):5— 125.1994,p.35;Lucille Chia, Printing for Profit:The Commercial Publishers of Jianyang, Fujian(11th— 17th Centuries), Harvard-Yenching InstituteMonograph Series No.56. Cambridge, Mass.:Harvard University Asia Center, 2002,p.8;In-oue,Chuˉgoku shuppan bunkashi,pp.106— 110.

③Lucille Chia, Printingfor Profit:The Commercial Publishers of Jianyang,Fujian (11th — 17th Centuries),p.66.

④Lucille Chia, Printingfor Profit:The Commercial Publishers of Jianyang, Fujian(11th — 17th Centuries),pp.73— 74;威德塔(DeWeerdt, Hilde),“Court Gazettes and Short Reports:The Blurry Boundaries betweenOfficial News and Rumor”, Unpublished paper,2006;井上进则认为一贯到南宋末期才涌现真正故意义的商业印刷(Chuˉgoku shuppan bunka shi,p.148)。

⑤Inoue Susumu,Chuˉgoku shuppan bunka shi,pp.152— 153.

⑥Lucille Chia,Printingfor Profit:The Commercial Publishers of Jianyang, Fujian(11th — 17th Centuries),pp.145— 146.

⑦史乐民(Smith, PaulJakov),“Problematizing the Song-Yuan-Ming Transition”,In The Song-Yuan-Ming Transition in Chinese History,eds. Paul Jakov Smith and Richard von Glahn, Cambridge, Mass.:Harvard UniversityAsia Center, 2003,p.1.

⑧Joseph Mc Dermott,A social History of the Chinese Book:Books and Literati Culture in Late ImperialChina,p.57;宫纪子(Miya Noriko), Mongorujidai no shuppan bunka [Publishing Culture under the Mongols], Nagoya :Nagoya daigaku,shuppansha,2006.

这与其它研究一道,改动了先前那种强调元朝统治摧残中国文化的意见①。贾晋珠在对福建建阳旨在营利的私人出版商的细致研究中,详细表示了上述对元代出版业的重新评价。她在摆脱从普通的王朝更替的历史维度稽核出版史的视角后,转而从书本本身着眼。由此,贾晋珠坚持认为元代科举制度的衰落大概只是减少了商业出版的一个刺激成分,但这并没有导致建阳书业的全面萎缩。事实上,她把稳到在元代建阳书业连续发展它们的业务。其有利条件是书院帮助新的为研究儒家经典而编纂的启蒙读物,出版商印行了越来越多的医药书、工具书、字典和普通作品②。在这个根本上,贾认为宋代涌现的出版商业化、大众化的趋势在元朝依然存在,建阳出版业只是在明代早期才进入一个衰落期。她因此将宋和元,特殊是南宋与元,看作是一个和明代早期不同的独立时段。

就书本本身而言,越来越多的人认为,明代早期是处在两个相对商业化发展期间中间的低潮阶段,或者,就像井上进所说,明代早期是一个书本“贫乏”的时期③。从这个角度看,出版史的谱系与经济起伏和商业兴衰息息相关。因而,同一个朝代中的地区差异要比朝代间的差异更故意义。此外,这再一次解释学术界谈论过的宋明两朝哪一个是中国印刷史的黄金时期的问题,是多么欠妥当。

长久以来,学者们把稳到印刷史上紧张的迁移转变点涌如今16世纪中叶,也便是明朝后期④。商业发展、技能改进和降落本钱等成分相结合,使得印刷出来的书本成为价格低廉的普通媒介,生产与消费高速进行,书本种类繁多,读者群逐渐发展到社会各个阶层⑤。凡是能想象得到的对书本的须要,都能得到知足。出版业的中央地区,例如杭州、苏州、南京、建阳和徽州(安徽)等地,都印刷并发卖了各种各样的书本,包括尺牍手册、宗教小册子、日用类书、交通指南、绣像小说、剧本、绘画入门读物、字帖、拓片(其本身便是艺术品)和***等⑥。作者和出版商们通过序言、插图、点评等渠道吸引读者,既能匆匆销图书,还向读者推举了撰写和出版这些图书的个人。他们还利用雕版印刷的灵巧性,对书本版式进行改良试验:书本彩色套印中的正文里添补着多样的批注,行间批注,页边注,独立成册的图录,各种插图,或同一页内文图并茂。同样的内容涌如今不同类型的书本里:一段来自日用类书的素材大概被转印到小说里,以达到笑剧性、讽刺性或是颠覆性的效果⑦。五花八门的书本市场已成为那个时期的标记。

①这类早期的不雅观点仍在中国一些最近的研究中延续着。例如,缪咏禾认为随着杭州在1279年失守于蒙古人之手,宋代繁荣的出版文化也崩溃了,直到明代汉族统治规复后才又复兴起来(见前揭书第9页)。

②拜会Lucille Chia, Printingfor Profit:The Commercial Publishers of Jianyang, Fujian(11th — 17th Centuries), pp.116,142— 143;“Mashaben:Commercial Publishing from the Song to the Ming”,In The Song-Yuan-Ming Transition in Chinese History,eds. Paul Jakov Smith and Richard von Glahn, Cambridge, Mass.:Harvard UniversityAsia Center,2003, pp.296— 301.

③Inoue Susumu,Chuˉgoku shuppan bunka shi,p.179.

④WU, K.T,“Ming Printing and Printers”,Harvard Journal of Asiatic Studies 7(3):203— 60,1943,p.203.

⑤贾晋珠把稳到,建阳出版业的规复开始于16世纪早期,稍早于大木康以是为的江南出版业在16世纪中期复兴(Printing for Profit:The Commercial Publishersof Jianyang,p.153)。虽然在明代印刷技能上有不少进步——显著的例子有彩色印刷的发明和木刻插图的改良利用、铜活字的涌现,以及摹写早期版本的翻刻本(吴光清,“Ming Printing andPrinters”,p.203)——但是大多数学者赞许明代出版繁荣的紧张依赖非技能性的成分(例如利用价格低廉的纸张),或是技能性成分只起到了部分的浸染(例如,靠利用新的艺术家字体产生的吸引力)。

⑥周绍明、井上进和大木康都认为,在书本生产转型过程中,发挥了多种浸染的生员至关主要。

⑦商伟,“Jin Ping Mei and Late Ming Print Culture”,In Writing and Materiality in China:Essays inHonor of Patrick Hanan, eds. Judith T. Zeitlin and Lydia H.Liu, Harvard-YenchingInstitute Monograph Series 58, Cambridge, Mass.:Harvard University A-sia Center, 2003, pp.193— 194.

对付一些学者来讲,17世纪中叶的王朝鼎革彷佛将明代出版业摧毁殆尽,这标志着中国晚明象征的早期当代性的“失落败”。对永劫段趋势感兴趣的学者(例如井上进)支持这个不雅观点,一些专注于晚明历史研究的专家也强调了同样的意见。例如,周启荣提出了早期当代“文学公共领域”的说法,在这个领域内,以重释经典为特点,不同的不雅观点和论争霸占着书本出版,这是亘古未有的,只管并不长久,周启荣的研究也戛然而止①。这些对晚明各类历史可能和终极失落败的描述,反响了清初历史记载中有关明朝腐烂灭亡的意见依然影响深远。但是这个令人沮丧的历史描述是精确的吗?由于没有将出版史和“文学公共领域”的研究延伸到清朝,以是学者们没能舍弃那些关于明朝及其历史性失落败的论点,同我们的希望相反,这些陈词谰言还坚持着末了一线活气。

虽然朝代不一定是研究出版史的很好的韶光单位,但是应予着重指出的是,出版史领域尚未开展对清代的研究。人们认为清代的书本在代价和审美程度上不及宋代和明代。清代藏书传统虽依然存在,但学界的研究兴趣已经转向了社会和文化问题②。明末清初出版的书本独特精绝(或者说情色生艳、形象生动),吸引了学者们的把稳力,与之比较,盛清时期出版的书本就不那么引人瞩目了③。我们肯定晚明出版物有吸引力:它们华美、色彩斑斓、带着诱人的商业气息、令人着迷的相似。相对来说,清代出版物看起来则很难引起学者们的兴趣④。

只管18、19世纪在出版史领域还不是研究热门,可也有很多成果可以先容。这个期间出版的书本存世数量弘大,证明当时出版业充满着活力,重新兴的出版业中央到海内紧张经济中央,都印行着不同文体的书本,迎合了超过社会阶层的不同读者⑤。与明代一样,清代出版物也表示了商品经济和变革中的社会组织构造之间的主要联系。有些研究磋商的是其它问题,与出版史并无密切关系,不过如能转用于印刷史研究,可能会成果非凡。例如,陆冬远(Richard Lufrano)对商业文化的研究,广泛利用了18、19世纪的商业手册⑥。如果这些资源被用于出版文化而不仅是商业文化研究的话,又会有什么结果呢?当然,这些材料该当被用于稽核在中华帝国晚期那些供日常生活利用的出版物的研究中。

出版史关注的文化、社会和思想方面的主题,已经是其它更大范围研究的兴趣所在了。对世风与教养的各类构想表示在善书和教诲性文本中。对付生产和传播这些书本的网络,我们能否知道得更多?如果可以理解得更多,这又将如何影响我们对清代意识形态、道德教养与国家/社会关系的理解呢?最近学术界对清帝国多种族特性的关注,或许会重塑我们研究清代书本史的方法。罗有枝(Evelyn S. Rawski)对付官方少数民族措辞出版物的调查便是颇有希望的考试测验⑦。

①Chow, Publishing,Culture,and Power in Early Modern China,pp.15— 17,241— 253.在本书序言中,周启荣指出“传统汉学式的历史叙事”(这个提法本身颇为费解)利用的范例方法是把中国历史描述成“记载失落败的编年史”,他对此武断反对(p.5)。但是,不无讽刺的是,由于没有超过朝代的界线,周启荣自己的研究不仅鼓励、乃至是重蹈缺点的意见。

②Brokaw, Commerce inCulture:The Sibao Book Trade in the Qing and Republican Periods, Cambridge, Mass.:Harvard Univer-sity Asia Center,2007.

③李孝悌论述道,晚明“风骚的文化”事实上并没有消逝得痕迹皆无。实在,在18、19世纪辑录的歌谣集里都能创造它的后继者。他断定,法律和教养方法对“淫词艳曲”不断打压反倒是表示了律法和道德教条实际上的影响力是多么有限,见氏著:《十八世纪中国社会中的情欲与身体——礼教天下外的嘉年华会》,台北中研院《中研院历史措辞研究所集刊》第72本第3分,2001年,第544— 600页。

④在中国本土研究中,相对忽略清代的征象也很范例,与对宋、元、明期间的研究比较,除了专注于19世纪欧洲印刷技能的引进外,再没有针对清代出版业的专著了(见张志强:《近20年来大陆地区的中国出版史著作评述》,“庆祝钱存训教授九五华诞学术论文集编辑委员会”编:《南山论学集:钱存训师长西席九五生日纪念》,第132页。游子安对善书的研究表明了清代出版了门类广泛数量弘大的读物,既有这种分外的类型,又有许多大众读物(见氏著《劝化金箴:清代善书研究》,天津公民出版社1999年版;《善与人同:明清以来的慈善与教养》,中华书局2005年版)。

⑤Brokaw, “On the Historyof the Book in China”,pp.29— 30;Commerce in Culture:The Sibao Book Trade in theQing and Republican Periods.

⑥Lufrano, Richard John,Honorable Merchants:Commerce and Self-Cultivation in Late Imperial China, Honolulu:University of Hawai'I Press, 1997.

⑦Evelyn S. Rawski,“Qing Publishing in Non-Han Languages”, In Printing and Book Culture in Late ImperialChina,pp.304— 331.

我们假设清代政治集权加强、笔墨狱扩大,但是,在盖博坚(R. Kent Guy,1987)对四库全书编纂的里程碑式研究中已经向我们揭示,权力关系是繁芜而多维的①。所谓的笔墨狱对商业出版和书本贸易意味着什么呢?卜正民(Timothy Brook)利用涉及盛清期间多少笔墨狱案件的历史材料,揭示了书本的生产、流利和官方审查中存在的潜在机制。他认为清代国家在监督和管理印刷业方面扮演了一个相对有限的角色,被动地应对印刷业的发展变革②。那么,对官府掌握的疑惧阻碍了出版活动吗?或者,政治焦虑在印刷天下中相对有限吗?随着18世纪文化威信向北京迁移,当地书肆数目不断增长,清朝的政治威信是否摧毁了晚明时生动在长江三角洲地区的文人群体的相对独立性?盛清的印刷天下的确和晚明迥然有别。但是要准确理解出版史中的连续和间断、阐发时期发展的特性,都须要更仔细与持续不断的研究。有鉴于此,稽核一下同一朝代时段内地区之间持续、不同步的发展变革就显得十分必要了。

三 地域性问题

地域性问题在晚期中华帝国出版文化的研究中霸占了中央位置。在这一部分里,“地域”(place)将被详细阐释为一个较大的自然或者行政区域单位,当然,像我们后面将看到的那样,社会地位的问题也令学者关注。从某种程度上讲,至少自1980年代以来,地方史研究在中国研究中地位日益上升,通过稽核由地域限定的研究主题,学者们对印刷文化领域的研究也反响了这个趋势③。作为学者们看重研究地域分外性的结果,我们得以稽核以下问题:如文化和商业之间的结合,出版机构的地方分支和组织办法,地域与血缘身份(在出版物中)的建构,以及在全国范围内技能和资源的流利。就全体中国而言,出版史研究的地域分布不均,史料保存参差不齐是部分缘故原由。由于与书本有关的业绩与材料分布相对集中于江南,出版史的研究更多的集中在这个地区,这同其它研究领域类似。大木康有关晚明江南出版的研究,在英语学者圈里被频繁的引证,它可以被当作研究江南这个地位突出但地理划分上并不明确的地域的典范。两位学者对福建的印刷中央有着更深入透彻的研究:即贾晋珠对主要的商业印刷中央建阳的研究,以及包筠雅对另一个不太为人熟习的城镇——四堡的研究。贾对晚明的江南城市南京的商业印刷也有过研究④。这些研究范例地反响了地方感如何能够浸染于出版文化研究之中,以及地方出版史研究中利用的方法与史料。

①Guy R. Kent,“The Emperor's Four Treasuries:Scholars and theState in the Late Ch'ien-Lung Period”,Council on East Asian Studies, Cambridge, Mass.:Harvard University,1987.

②Timothy Brook,“Censorship in 18th Century China:AView from the Book Trade”,Canadian Journalof History 22(2):177—96,1988,pp.179,193.

③详细区域的出版研究在中国大陆也兴盛起来了。在1990年代往后,不少专著和论文研究了有关(当然并不局限于此)扬州、苏州、南京、徽州等地的出版历史,还有对山西、江苏、浙江和福建等省区的研究。对付游客、推崇地方景致的人、和研究专家来说,研究地方出版的历史和描述地方手工艺品、饮食办法和其它的消费传统一样,都是建构地方认同过程的组成部分。对地区的(省际的或局部地区的)出版传统的溘然兴趣也是1980年代和1990年代地方志编辑事情的一种副产品。可参看王澄、刘永明《扬州刻书考》(广陵书社2003年版),刘尚恒《徽州刻书与藏书》(广陵书社2003年版)和谢水顺、李珽《福建古代刻书》(福开国平易近出版社1997年版)等人的研究。

④其余对单一城市的研究,如南宋期间杭州的出版业,可参看艾思仁(Edgren Sören),“Southern Song Printing at Hang-zhou”, Museum of Far Eastern Antiquities Bulletin61:1— 21,1989.

在一系列文章和最近出版的书里面,包筠雅向我们先容了四堡这样一个位于福建西部屯子的地方。四堡处于边远地区,间隔长江三角洲的城市和帝国都城北京都很迢遥。它乃至也不是一个有很多书本的地方。此地印刷装订的书本谈不上精美上乘,但也不是个声名散乱的专产次品的地方(与建阳不同)。它的产量还引不起人们的把稳,鲜有来自藏书家或官方的褒贬。但包筠雅认为,书本造就了这个地方。当本地的人家开始利用易得的原材料印刷书本的时候,他们有了发财致富的办法,纵然地处偏僻,四堡地区也融入了一个更广大地域中的商业网络①。按照包筠雅的说法,四堡出版业在18、19世纪里一贯繁荣,直到20世纪初期才衰落下去,由于此时引进了外国技能,印刷业更集中于像上海这样的商业成本优化组合的大都邑。

作为地方出版史,包筠雅的事情具有先驱意义,既由于她聚焦于清代后半叶,也由于她对原始资料的创新性利用——紧张是对家谱及地方志的利用,还有实地调查和对版本的仔细稽核。家族出版的影象在四堡延续着,包筠雅充分利用了这种资源,她拜访了出版商的后裔,稽核现存的住宅与作坊,实地研究当地印刷的书本②。她对地方变革和文化领悟动力来源的研究与不雅观点也有创新意义。四堡所代表的那种地方特点决定了包筠雅的研究。地处南方,宗族组织生动完善,拥有相对富余的自然资源,四堡是一种区域类型的象征。事实上,包筠雅也在总体年夜将它与其它相似的边远地区的印刷业作了比较。虽然地狭偏僻,四堡代表着清代书本渗透地方社会的深度和广度。作为一个区域商业网络中的节点,四堡也促进了更迢遥的如云南和贵州这样的边陲省份融入书本市场。

贾晋珠突出强调了在超过六个世纪的韶光里地方出版业的传承与变革。她的专著《印刷牟利:11— 17世纪福建建阳的出版商》(Printing for Profit:The Commercial Publishers of Jianyang, Fujian 11— 17 Centuries),着眼于现在中国版图内一个常常被忽略的偏僻角落。现实地位粉饰了它曾经作为商业出版者中央的历史。贾提出了关于地域和出版的问题:为什么是在建阳?为什么历时如此久远?声名散乱的赝品能否代表这个地方书本输出的特点?③我们对建阳的出版商到底理解多少?为了探寻这些问题,贾晋珠建立了详尽的数据库,包含了已知的2000本建阳出版的书本信息,并拜访了亚洲、欧洲和美国的图书馆以便进一步研究。这些书本在这项研究中构成了紧张的资料。贾阐发它们的构造并挖掘它们的书本装帧艺术④,从而让书本自己来说话,不加引申和理论放大。贾晋珠还认为,这些书本不仅仅讲述自身的历史,还隐含着关于生产者和消费者以及他们生活的社会的信息。贾晋珠鼓励我们将建阳看作江南的延伸,只管地处福建,这个地方深深的融入了江南地域的经济圈。建阳出版业随着清朝的征服而崩溃,到了18世纪早期的时候,建阳已经变得隔绝和结束不前,与以前的市场割裂,没有什么可供发卖的书本了⑤。

贾晋珠对这个领域的紧张贡献是实证性子的。她对资料数据和书本版本有非凡的驾驭能力。通过她的眼睛我们理解了建阳:地方状况、出版的书本,以及地方和书本在时期中如何演化。如果资料不足确切,她并不妄加推测,透过她的研究,我们还能更多地理解到建阳出版机构的实际面貌:如何雇用和组织劳力?书本发卖是否一定在店铺内进行?印刷业的运转规模有多大?出版商怎么获取成本?坚持买卖须要多少资金? ⑥关于出版商,我们只能理解到他们希望我们看到的:通过族谱和地方志中精简的传记,以及贾晋珠通过“书本装帧”在字里行间剖析出来的各种线索。由于关于出版商——他们毕竟是出版活动的紧张参与者——的紧张活动大部分仍是晦暗不清的,我们只能理解抽象的历史活动参与者和间接的声音,研究地方、市场、印刷、以及书本本身。从书本出发,我们思考时期与商业循环的关系。从建阳出发,我们考虑它在更大商业网络中的位置,并被吸引去冒险将之与整体的中国为难刁难比。

①Brokaw,“Commercial Publishing in Late Imperial China:The Zou and Ma Family Businesses of Sibao, Fujian”,Late Imperial China 17(1):49— 92,1996,p.52.

②Brokaw,“Commercial Publishing in LateImperial China:TheZou and Ma Family Businesses of Sibao, Fujian”,pp.50— 51;Commerce in Culture:The Sibao Book Trade in the Qing and Republican Periods.

③贾晋珠认为不是这样,她把稳到宋代建阳印刷了一些质量上乘的书本,明末也间或有一些。

④贾晋珠也利用地方志和族谱为佐证。她模拟GerardGenette,利用词语“口头文本”指涉注释、广告特色、序文、体例的陈述以及与已刊印书本的外面有关的其他材料(除了正文以外)。周启荣也广阔地利用这个观点(和这些材料)(Publish-ing,Culture,and Power in Early ModernChina,p.13)。

⑤⑥ Chia, Printing forProfit:The Commercial Publishers of Jianyang, Fujian(11th — 17thCenturies),pp.14— 15, 24, 40,248— 250,187.

在她的文章《三山街:明代南京的出版商》(Of ThreeMountains Street:The Commercial Publishers of Ming Nanjing)里,贾晋珠提醒我们南京和建阳一样,是中国占主导地位的商业出版中央之一。进而,两个地方都根植于商业网络之中,这个网络遍及江南内外①。南京是帝国的辅京,无可置疑的是中央地域。而建阳,正如我们看到的,是一个资源丰富的边远村落。采取和她在研究建阳时一样的方法,贾晋珠希望在二者间进行故意义的比拟。此处的贡献再一次是实证性的,她汇编了一系列资料,梳理了数据,然后稽核了隐蔽的线索。这篇文章再次像专论一样,证据十分踏实,结论则很谨慎。文中贾晋珠先给我们先容她选定的地点及出版商。她创造从版式装帧显示出的历史发展大势上看,南京和建阳大致相称,只是前者在明朝早期的经济消沉显得更严重一些,因而与晚明那种多少是被文人兴趣所引发的繁荣景象比较,对照更为光鲜。她还进一步把稳到,与建阳不同,南京看来只生产质量上乘的书本,人们不禁想知道那些廉价的出版物都跑到哪里去了。或许廉价出版物已不存世,或许它们从没有被标明产自南京,这样即便留存至今,也是隐秘的,和声名散乱的建阳次品不同②。像她的专著一样,贾晋珠做结论时建议做更进一步研究。她期望更多像她自己一样的实证研究,并认为我们须要知道更多关于书本贸易的机制和网点关联的历史,这样才能得出任何具有普遍性的结论。在这里,同她对建阳的研究一样,地方观点给读者留下了强烈的印象。

只管就像我们将要看到的那样,区域分外性并不是大木康的紧张关注点,但是他将出版文化放置在一个更大的空间构造内进行研究。他最近的著作《晚明江南的出版文化》(Minmatsu Konan no shuppan bunka),是他早期论文的汇编。在此书中,由于晚明的江南拥有最前辈的出版文化,以是这里不可避免地成为关注的中央,他在研究中最感兴趣的是冯梦龙、陈继儒和董其昌等在这一领域内颇为生动的人物③。但是“江南”是哪里?大木康没有给出明确的定义,事实上,江南已经成为我们所知的中华帝国晚期一个如此具有象征意义的符号,以至明确的定义看来是不必要的。“江南”便是江南,它的地理参数险些没多大关系④。我们知道他说的地方是什么和在哪里,由于我们已经阅读过它:江南,一个商业化的、城市化的和自傲地以自我为中央的文化区域,关于它的记载,涌如今金陵士大夫的漫谈随笔里,在冯梦龙编纂和出版的话本民歌集中,在清初张岱与余怀的怀旧作品中⑤。大木康利用的资料翔实:有对印刷品价格的不雅观察,有从图书馆目录的参考书目中网络的大量书本名录,还有从晚明作品集和条记中摘录的许多生动的奇闻轶事⑥。利用这些材料,大木康突出了与书原形干的历史事宜是如何改变士大夫社会和塑造士大夫文化的。他认同李贽的不雅观点,即随着书本循环流利,作者成为一方名流。他描述了士大夫社会是如何利用出版印刷使得社会推崇文人和自身不雅观点的。他的研究还揭示了清军征伐的是通过什么办法和文本文体在江南传播的。

①Chia,“Of Three Mountains Street:The Commercial Publishersof Ming Nanjing”,In Printing and BookCulture in Late Impe-rial China,p.107.

②Chia,“Of Three Mountains Street:The Commercial Publishersof Ming Nanjing”,pp.127,140— 141.贾晋珠阐明道:南京刻本的装帧版式有自己的特色,但却没有列举它的特色(p.126)。

③Oki, Minmatsu Konanno shuppan bunka [The Publishing Culture of Late Ming Jiangnan].这本书里收录了大木康关于晚明印刷文化方面的一篇首创性论文的最新校订本,原文和他的另一篇阐述近十五年研究主题的文章一同刊登在1991年“广岛大学文学部纪要”专号上。《晚明江南的印刷文化》一书将这些论文汇编成卷,先容了日本学者对中国大众文学的研究。

④周绍明在2006年出版的专著虽没有言明是关于江南的,但也是基于这个地区的。

⑤Fei, Siyen,“Nanjing through Contemporary Eyes and Ears:UrbanSpatiality and Textual Representations of Ming Nanjing”, Unpublished paper,2006;韩南(Hanan, Patrick), Falling in Love:Stories fromMing China, Honolulu:University of Hawai'I Press, trans., 2006;高彦颐(Ko,Dorothy), Teachers of the Inner Chambers:Womenand CultureinSeventeenth-CenturyChina,Stanford,Calif.:Stanford University Press,1994;罗开云(Lowry, Kathr Yn Anne),The Tapestry of PopularSongsin 16th — and 17th-Centu-ry China:Reading, Imitation, and Desire, Leiden:Brill,2005.

⑥周启荣亦利用了相似的材料并关注于同样的问题,但有更加明确的理论性和比较研究议题。

在此根本上,大木康论述了信息、情绪和声誉在印刷品中的循环流利,为在晚明期间构建一个“早期大众信息社会”做出了贡献,这种发展被他蕴藉地置于一个分外地区之内①。在标题中涉及地点的做法有效地提醒读者不要将江南履历适用于全体中国;理解晚明出版的全貌须要更广阔的空间范围。

在前述的每一个例子里,无论学者是否明确提出,地域和当地印刷的书本都是相辅相成的。在对中国出版文化的地域性研究中,我们看到出版商们如何将地方的自然与社会环境以及原材料转化本钱钱,用于出版,从中牟利;还有陈继儒和冯梦龙这样的城市文人,他们不仅是名扬四方的文化出版策划人,还借***这种声誉来牟利。我们也看到,作为征象而不是纯挚的技能,出版活动能够塑造周围的环境,比如提高当地的声誉、催生士大夫群体、繁荣家族经营的出版奇迹,以及扩展信息和商业网络。此外,这些研究还展现了推动中国出版繁荣的一系列有利环境,比如轻便的雕版印刷术促进了出版的地域多样性,城市和边远地区的不同消费群体对书本的不同需求等。在许多例子中,生产书本的地域影响了出版商对书本内容和印刷质量的考虑,决定了有关书本流利的发卖网络。无论是在城市还是村落庄、都邑还是边远地区,印刷场所成为大环境中多种成分的交汇点,昭示了市场驱动下的盛衰节奏。

四 潜在的读者

当许多学者从生产者的角度研究晚明出版繁荣的时候,其他人开始从消费层面来稽核明代社会中书本的“社会位置”②。读者,特殊是非精英阶层的普通读者,没有留下姓名,关于他们和书本的打仗情形也没留下多少历史记录。因此,那些对书本消费感兴趣的人就不能直接进入这些问题,只能尽力在书本生产者的言行里探求关于读者的信息。

在1970年代晚期和1980年代,对书本消费情形感兴趣的学者们关注于识字水平的问题,研究的基本问题是比如在中华帝国晚期读者的数量是多少,以及如何确定他们的识字水平等③。现在学者们回避了那些悬而未决的关乎数字的问题,提出了其它疑问,比如通过稽核媒介、点评和其它干系笔墨中修辞办法的变革,能否探寻出读者群体的变革?读者的情形是否能够通过对生产者关于墨水、纸张质量,以及页面上笔墨排列办法的决策加以研究而得以呈现?通过探索这些问题,学者们试着梳理读者身份这样繁芜难解的问题,而且更进一步,探索书本和大众文化之间的关系,或印刷和口头传统之间的关系。他们将消费者描写为“阅读的公众”、“潜在的读者”,或是“理论上的读者”,突出了间接推论上的读者群和那些虽然难以捉摸却实际存在的真正打仗到了书本的群体之间的差异④。

最近有三篇文章磋商读者的问题,它们通过研究书本生产(或是书本本身)得出的证据,提出了一些有关书本消费的不雅观点⑤。马兰安(Anne E. Mc Laren)的论文《建构中国晚明期间新的阅读"大众年夜众》(Constructing New Reading Publics in Late Ming China)中,她试图将出版商用来观点化他们想象中的读者的言辞和快速增长、日益多元的实际读者群体进行比较对照。与此相对,在何古理(Robert E. Hegel)的论文《明清小说的特定发卖》(Niche Marketing for Late Imperial Fiction)中,他通过研究书本本身质量的变革来突出中华帝国晚期消费小说的“阅读大众”的范围。末了,在包筠雅的文章《阅读19世纪的脱销书:四堡的商业出版》(Reading the Best-Sellers of the Nineteenth Century:Com-mercial Publishingin Sibao)一文中,她综合利用了这两种方法,来谈论险些两个世纪后商业出版和文化领悟之间的关系。

①Oki, Minmatsu Konanno shuppan bunka, pp.129— 134,141— 160.

②周启荣于1996年论述道,到了晚明中国存在多重读者群体,他推测这个群体至少有三个,并指出了这三个群体:城市大众读者,与科举考试干系联的读者,以及女性读者。“Writing for Success:Printing, Examinations, andIntel lectual Change in Late Ming China”,Late Imperial China 17(1):120— 57,p.124。

③Idema, Wilt, “Review of Evelyn Sakakida Rawski, Education andPopular Literacy in Ch'ing China”, T'oung-Pao 66:314— 24,1980;Rawski, Education and Popular Literacyin Ch'ing China, Ann Arbor:University of Michigan Press,1979.

④马兰安在定义“阅读"大众”方面继续了研究法国近代早期历史的专家娜塔莉·泽蒙·戴维斯(Natalie Zemon Davis)的意见,她将“阅读"大众”定义为一种“作者或出版商忙于收买的读者,他们与历史上真实的读者不同”。见马兰安,“Con-structing New Reading Publics in Late Ming China”,In Printing and Book Culture in Late ImperialChina,p.153.

⑤在研究欧洲的出版与印刷文化时,阅读该当被看作不断变革的历史性的语境,这是特殊须要强调的一点。参考夏特里埃的著作(The Cultural Uses of Print in Early Modern France,p.4)。关于被晚明批评家所理解的晚明(小说)阅读实践,可参考陆大伟(David Rolston)的著作(How to Read the Chinese Novel, Princeton, N.J.:PrincetonUniversity Press,1990)。

马兰安论述道,16世纪晚期出版繁荣的显著标志是一种新的意识,即阅读并不是学者的专有特权。她指出这个期间写序的作者们和点评之人频繁利用诸如“四民阶层”(the people of the four classes)、“天下之人”(all the peopleof the empire)这样的词语,这大概便是对这样一个日益多元化和由不同阶层组成的阅读"大众年夜众群的回应。当话本和口头演出的传统被带入印刷天下,出版商们利用两种策略来发卖这些新的出版物。首先,他们瞄准新的读者群体;其次,传统书本消费群体是士大夫和附庸风雅的阶层,出版商要在他们面前为新的出版物正名,以前这些书本被认为是不登大雅之堂的,可是现在要授予它们一部分正当地位①。马兰安指出了在媒介与点评里创造的一些用语上的变革:从15世纪那种由读书藏书之人构成的狭小范围,扩展到了更大众化的社会层面之上,包括“天下之人”、“各业之民”和“无知村落氓”。

马兰安热心于透过修辞用语来研究社会图景,但如“四民阶层”这样的术语有多少实际的社会意义呢?有没有这样的情形,社会精英们表面上流传宣传书本是发卖给“无知村落氓”,但实际上还是要卖给本阶层?有些书本发卖工具是无知小民,但是,难道阅读这类书本便是没有受过教诲的证据吗?还有,如果书本能够卖给普通百姓,那么它们是否也能卖给那些受过更多教诲的人?晚明期间,无论这天常的、大众的、虚构的、女性的读物,都可以在一些知识圈内找到积极的评价。关于这样的情景,有些可以在马兰安的笔墨中读到:比如她磋商了袁宏道(1568— 1610)是如何利用生动的大众小说来衬托谈论呆板的经典和历史著作的内容,同样的内容还涌如今她对文学建构女性读者问题的漫谈上②。诸如“大众文本”和“普通读本”的提法也可能只是一些文人群体在写作过程中一种打比方的说法,没有实际意义。那些“四民咸宜”的提法只是反响了出版商和那些写序言的人的一种兴趣,他们要向那些设想中的图书购买者表明图书中真实地反响了众人生活,如此而已,并不是真的要将书卖给天下大众。

与此相对,在研究潜在的读者问题上,何古理(RobertE.Hegel)采取了更为实际的办法。研究范围限定在出版的长篇小说和短篇故事集之内,他将书本的自然品质看作一种呈现消费者所具有的社会位置的标志。何古理因而得出了简要直接的论点:富余的受过良好教诲的读者买小说时,要的是附有精美插图的品质上乘的版本;不太富余、经济条件一样平常的读者也购买小说,但版本就次一些了。书本种类多样,可以适应各种市场需求。他引证了常被引用的晚明作家和藏书家胡应麟(1551— 1602)的例子,胡不雅观察到书价大概随着详细版本插图的尺寸、品质和容量的不同而变革。在此根本上,根据他所稽核书本的品质,何古理提出了一个基本的类型观点:质量上乘、价格昂贵的版本对高真个市场有吸引力,反之,质量低劣的版本定位于低真个市场。对付他的模型,何古理有效地提出了两个调节成分:区域和韶光。他把稳到在晚明期间,长江三角洲地区的城市,如苏州和南京等地,生产了特殊精美的版本,针对高端市场,个中有些还附有彩色插图③。他进一步论述道,在17世纪,小说市场包涵了来自社会各个阶层的读者,个中也包括富余的和受过良好教诲的读者。事实上,当时定居在江南地区的有名文人,常常留名于小说,这可能是他们故意所为,也可能是出版商所为,希图借用名人的威望④。这种风气超过明清易代期间,在清朝征服后的至少最初十年上乘的版本依然在生产。

①② McLaren,“Constructing New Reading Publics in Late Ming China”, In Printing and Book Culture in Late ImperialChina,pp.152,157,162.

③吴光清指出彩色套版印刷是明代印刷业四个极主要的贡献之一,并确定这项技能为晚明的一项发明(见前揭书,第203— 208页)。

④文人中被“借名”用以卖书的例子很多,最明显的即是李贽和陈继儒。

有趣的是,常日情形下廉价的版本亦与质量上乘的版本同时在市场上流利,这暗示了小说消费者的广泛性。改朝换代之后,口语小说的商业出版市场看来立即滑向低端。市场显然向社会下层扩展,在此同时文人消费者们明显停滞购买和生产那些印刷精良的小说,取而代之的是他们更喜好阅读觉得舒适的小说抄本①。

何古理研究中的韶光和空间线索是否交叉?我们能否将小说市场中的变革解读为文化威信所在地的转移,即从长江三角洲的文人社会转移到北方的满清朝廷,是否能将其解读为与地域变迁相伴随的两地知识分子品味转化的一部分?何古理关于口语小说的磋商是否符合其它文学类型的演化趋势?何古理令人信服地描述了明清易代之际口语小说地位的变革,他论述道,书本本身外不雅观的根本转换反响了这些趋势,如版面变小、每页字数增加等。有名遐迩和名不见经传的小说均被印成小巧的版本,虽然不太易读,但更轻巧,我们不大可能理解读者对这些版本的小说作何回应。何古理有效地推测,19世纪传入的石印技能仅是加剧了明代已经开始的趋势,包括文本的浓缩和书本市场的分解②。更便宜的书本、眼镜以及其后的工业化,有助于填补书本因印刷装帧质量低落所造成的丢失吗?更意味深长的是,在常日被称为“中华帝国晚期”的时段里,何古理对书本和书本消费者的研究能否帮助我们理解这个期间的文化变迁?何古理的事情强调了研究18世纪出版文化的必要,以及要更多以书本文化而非朝代更替为线索,探索个中不断展现出的变革。

在包筠雅的文章中,她既关注文献本身也包括文献中的措辞,从而研究福建西部一个地区性印刷中央的出版决议。她利用的资料包括书本外不雅观、族谱,她自己的野外调查,以及在出版者们的媒介和注释里呈现的各种言词。她认为市场决定出版决策:出版商印刷他们认为卖得出去的书。四堡的出版商们紧张印刷出版科举考试参考书、蒙学读物和经典著作等,也有各种实用手册、各种参考读物、历书、歌谣集和小说等。当地人是图书的紧张消费群体,蒙学读物广受关注。包筠雅指出在这个相对偏僻的地区,藏书多少对科举考试成功与否微不足道,但是拥有书本也起着与正统文化规范间的象征性联系浸染。乃至四堡重版的各种《四书》中的训诂内容也非常同等,险些没有明显的辩论或异议③。她推断,市场竞争导致了清代边远地区印刷中央守旧的生产决策。作为结果,四堡出版的书本名录事实上险些与其它印刷出版中央的完备一样,19世纪中国的脱销书单证明了超过时空的高层次同质性和文化领悟④。

只管包筠雅的研究揭示了出版消费的同等和整合,她追求的是出版史中的多样性与抵牾关系,加上读者的成分,以此超越出版市场中呈现的守旧性。哲学诠释和正统保持同等,这是不错,但更常见的是这些书本被授予不同的传授教化功能,知足不同读者的须要。标题可能大致相同,但是或许每一个读者打仗文本的经历不同,我们也不应该假定同样的书本对不同的读者浸染一样或读者反应相同。和她自己的证据轻微有些不一致,包筠雅强调市场所造成的稳定性和同质性大概“在效果方面是表面的”,“要承认大量书本明显有自我伪饰成多数的履历以粉饰其内在的不同诠释”⑤。

①Robert E. Hegel,“Niche Marketing for Late Imperial Fiction”, In Printing and Book Culture in Late ImperialChina, pp.235— 238,253— 254,259.

②关于中国通商口岸新印刷技能的详细实证谈论,可参考芮哲非(Christopher Reed)的著作,Gutenberg in Shanghai:Chinese Print Capitalism,1876— 1937, Honolulu:Universityof Hawai'I Press,2004.

③Brokaw,“Reading the Best-Sellers of the Nineteenth Century:Commercial Publishing in Sibao”,In Printing and BookCul-ture in Late Imperial China,pp.185— 189,218.

④有趣的是,本日看来这个模式再度涌现,只是不再关注科举考试。教材、工具书和娱乐读物霸占了非学术书本的市场。

⑤Brokaw,“Reading the Best-Sellers of the Nineteenth Century:Commercial Publishing in Sibao”,pp.225— 226.

在早期,同样的证据大概被用来论证令人生厌的文化霸权。现在相反,个人阅读履历难以被理解且不易捉摸的读者,进入了书店,各取所需。因此,从有限的脱销书目上“盗取的”信息是局部的、零散的和缺少代表性的①。对包筠雅来说,读者无论是在出版商想象之中还是成为实际的消费者,在书本市场中都是决定性的成分,同时其至少在不同的暧昧图景中再次提出了彩色染印法的可能性。

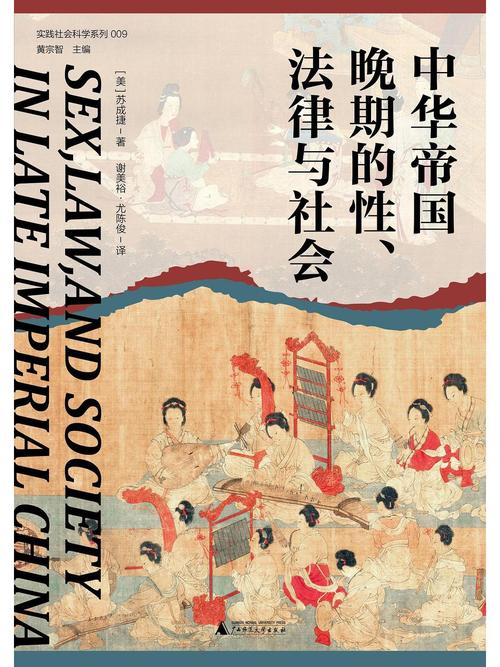

五 性别、文人身份和印刷笔墨

印刷、商业化和身份之间的繁芜关系比来引起了学术界的高度重视。性别和士大夫身份在干系研究论著中霸占特殊主要的位置。通过出版商的参与,女性作家和士大夫的形象在晚明得到新的流传,这些出版商们在某些情形下也自我描述成奇人逸士以拔高自己。例如,几位学者已经指出,晚明出版商余象斗在他出版的浩瀚书本中收录了他自己的画像,一派君子样子容貌置身于和身份相配的背景之中,而实在这些书不过是针对一样平常读者的。只管学者、出版商和女性作家的形象被日益规范以供消费,但是他们的形象不是一成不变的。印刷出版提高了个人声誉并改变了某些细节。在明末读者学习若何写信、赋诗、出行,或者只是为了要使自己举止更像个读书人的时候,出版物中一些无法形容的特质,比如真实性和情绪,就变得加倍主要,成为身份差异的标志。我们对清代出版物与身份之间关系的理解,无论是在性别还是在社会地位方面,仍旧没有多少进展。

马兰安提醒我们,在中国,写作被认为是男性的职业,乃至是作为男性身体的延伸。作家们形容自己是在“笔耕”,强调干农活与写作之间的对等关系。喷鼻香艳诗画中用画笔隐喻男性身体,以强调建构起来的(作品中)男女主角的角色。关于想象的社会性别角色和从(书写的)文本到(印刷的)文本之间的过渡,以及这二者间的联系,马兰安并没有给出明确的答案。其他的学者,如高彦颐(Dorothy Ko)、魏爱莲(Ellen Widmer)和柯丽德(Carlitz Katherine)更广泛地磋商了(商业)出版和社会身份变迁之间的关系。他们认为印刷出版使得“妇女”、“作家”、“读者”,乃至“学者”、“江南”和“出版者”等等变得能够被买卖,从而动摇了这些种别之间的差别。

在高彦颐关于17世纪妇女和写作文化之间的首创性研究—— 《闺塾师:17世纪中国的妇女和文化》(Teachersof the Inner Chambers:Women and Culture in Seventeenth-Century China)中,她特殊强调了印刷笔墨与女性读者和作者出身之间的联结,此二者都处于明末江南商业化环境之中②。高彦颐接管了井上进和大木康早期作品中的不雅观点,声称“出版经济和知识文化中的一场革命”引发了阅读群体的扩展与多元化。她把性别纳入了剖析框架,从而详细阐述了日本学界的成果。她的作品是开拓性的,既是对妇女作品的研究,也是用英语写作的对17世纪长江三角洲出版文化最早的先容之一。

按照高彦颐的不雅观点,17世纪期间,女性作家和书本消费群体的存在影响了出版界,与此同时出版实践也塑造了妇女作为读者与作者的经历。女性文学群体仰赖于印刷业,无论男女都在网络及评论辩论着文集中的女性作品,家庭也利用出版物中隐含的文化纽带增加自身的社会荣誉。高彦颐所描述的文学群体和出版文化的实践并不是特殊针对某一性别的。无论是通过手稿还是出版的作品,女性墨客圈子的活动,在许多方面都与她们的男性同行们相似,进一步说,女性也同男性一样,碰到了同样轻便的与广泛易于获取的印刷品媒介。同时,雕版印刷的分外属性(及机制)对女性有特殊的代价。印刷工人可以被家庭雇佣,原稿能够通过第三方交给出版商,这意味着女性在不离家的条件下也能够进入广阔的印刷天下。出版业使妇女显现出来,并给她们供应了得到新的文学身份和社会角色的通道,这个过程既可以是通过个人努力,也可以凭借印刷书本所拓展的文学网络。只管如此,正如高彦颐所断定的,这并未导致根本的社会道德规范的重估③。

①包筠雅引证了夏特里埃的研究,后者关于阅读的理解继续了德·塞托(Michelde Certeau)的有影响力的论文“作为盗取的阅读”中的不雅观点(The Practice of Everyday Life, Trans. StephenF Rendall, Berkeley and Los Angeles:University of California Press,1984)。

②③ Ko Dorothy, Teachersof the Inner Chambers:Women and Culture in Seventeenth-Century China, pp.29,34,39,67.

在《红颜与书本:19世纪中国的妇女与小说》(TheBeauty and the Book:Women and Fiction in Nineteenth-Century China,2006)一书中,魏爱莲综合了大量分散的证据,将晚清的女性和小说联系起来。她试图寻回失落去的声音,谛听那些创造和消费散文小说的女性们被压抑的覆信。在这里魏爱莲以高彦颐笔下的女诗人为研究出发点,将小说的兴起置于17世纪出版业繁荣发展的大环境中。然而,她把稳到17世纪中叶朝代更替对女性作品有很大的负面影响,但某些18世纪晚期的人物,包括袁枚,则帮助促进了人们重新燃起对才女的兴趣①。这后一背景引起了魏爱莲的把稳:她描述了一系列的个案研究与对研究工具的细心研读,这些研究都被置于19世纪小说和女性的天下中,以及依稀可辨的文学网络和文情面谊的情境之中。在这里,出版文化正如其自身在19世纪所表明的一样,是稽核有关书本和红颜、小说和女性等问题的先决条件。同时,由于对19世纪印刷品生产和流利的机制相对缺少研究,特殊是印刷出版的中央地带尤其如此,魏爱莲只好从相对理解比较深入的17世纪出发来谈论这些问题。此时女性开始扮演新的社会角色,特殊是作为小说的读者和作者。但是,由于在这个广阔研究领域里对不同时段的研究并不屈衡,晚清出版业和女性之间的关系——无论是真实的还是想象的,都尚难解析。

柯丽德的论文《作为演出的印刷:晚明文人戏剧出版者》(PrintingasPerformance:Literati Play-wright Publishersof the Late Ming),阐释了发达发展的印刷业是如何改变精英的社会身份和社会网络。与高彦颐一样,柯丽德认为出版业,尤其是商业出版,改变了个体创作和消费书本、组成社团,以及建构文学与社会身份的办法。她细致地利用从剧本媒介、编辑体例及插图中网络来的证据,谨慎地描述出精英士人圈和书本市场之间的联结。柯丽德认为,个人“将出版剧本视为炫耀自己的行家、睿智和勇气的一种办法,而出版商则依赖精良剧作家的魅力盈利,这些剧作家塑造了一种疏松的亚文化让公众着迷”。在印刷出来的书本中,文人身份变成了商品,当然商品化的过程也影响了这些身份的内涵。正如柯丽德阐明的,“在不断的对话中,印刷品造就了剧本创作的作者本人”②。在严格限定的一个特定时间、空间和文学类型的根本上,柯丽德清楚地描述出名望、商业、文化和身份通过出版的书本交织在一起的情景。

魏爱莲有一篇关于出版商还读斋的论文,稽核的是这个建于杭州、后来移往苏州的印刷机构。在这篇颇有影响的论文中,她以出版人角色和品牌特色的变革为窗口,磋商清初的文化嬗变。在仔细剖析了三十多本留有还读斋印记的书本后,她在品质上把它们分为两类,是在两位关键人物的相继管理下印刷出版的:汪淇和汪昂,他们都是徽州人,此间把他们看做亲戚,只管其详细关系并不明确。根据魏爱莲的研究,二人都发展了印刷品的名录,从而形成了还读斋牌号的特性。汪淇彷佛是一位专业编辑,换言之,他的本职事情看来便是出版。相对而言,汪昂则是一位出版业的业余爱好者,他通过印刷和流传书本从事于医疗知识的传播——明显没有商业激情,并对经销商免收用度③。在仔细研究了书本的序言和招徕读者的办法之后,魏爱莲认为17世纪60年代(或更早)的印刷文化与17世纪80年代的有非常明显的差异。她将前者和晚明残酷的商业文化联系起来,出版业看重发卖、社交和名望等成分;相反地,她认为后来的出版物则显示出对实用性的强烈兴趣。这样彷佛呈现了一种在文化领域内的“推迟了的朝代变迁”征象,也展现了出版商角色和形象的转换。印刷机构由此成为反响广阔文化趋向的晴雨表和建构新社会身份的场所。

①Widmer Ellen, TheBeauty and the Book:Women and Fiction in Nineteenth-Century China, Cambridge, Mass.:Harvard Uni-versity Asia Center, 2006,pp.6,8,18— 19.

②Carlitz Katherine,“Printingas Performance:Literati Play wright Publishersof the Late Ming”,In Printing and BookCulture in Late Imperial China,pp.269,297.

③Widmer Ellen,“TheHuanduzhai of Hangzhou and Suzhou:A Study in Seventeenth-Century Publishing”,HarvardJournal of Asiatic Studies 56(1):77— 122,1996,p.78.

周绍明比来的一本专著《中国书本的社会史:中华帝国晚期的书本和士人文化》(A social Histo-ry of the Chinese Book:Books and Literati Culture inLate Imperial China),仔细磋商了从公元1000到1800年间江南书本的生产、流利和消费在文人身份和社群形成中所扮演的角色。他的研究的紧张着力处之一是收录了大量对轶闻趣事的描述,且用生动的英文翻译出来。例如,在周绍明的著作中,我们看到了一系列的奇人异士,包括一位常常醉醺醺的刻字工人胡贸,令人惊奇的是,他的墓志铭是唐顺之所撰。还有一位贫乏的皮匠钱进仁,他酷爱书本,去世后由文人们埋葬在虎丘上,这表现了书本与社会阶层和身份认同的问题相互缠结的环境①。在周绍明的研究中,书本交易是十分主要,但这并不局限于市场之上。书本并不仅是用来赢利的商品,还可以作为赠送的礼品、被继续的遗产,以及拥有者显然并不常乐意与人共享的财富。

周绍明把稳永劫段的趋势,例如印章的兴起(并不完备成功);文人、国家和市场之间不断变革的关系;以及盛清期间所谓“知识社会”在国家部分参与下终极形成。他提出,晚明江南文人利用书本作为文化成本,用以在竞争激烈的社会环境中巩固自己的社会声誉。在接下来的一个世纪里,文人更多的将自己的角色定位与参与各种文人社团联系起来,新的、正式或非正式的公共机构起了促进浸染。例如,17世纪中叶,一方面朋友之间彼此签约推动文本的交流与誊抄,另一方面还要照顾作者对“安全、收益、自身利益和书本的保管”等方面的考虑。到18世纪时,打仗书本的渠道进一步扩展,这紧张是朝廷参与和眷顾的结果,江南三地的四库馆便是例子。在这种环境下,士人转向学术兴趣,他们着重于集体研究和信息交流,并从中受益。值得把稳的是,周绍明对晚明文人社会的解读不同于周启荣,后者认为,在晚明文学公共领域是通过士商参与市场以反国家正统的面貌呈现的。周启荣将晚明文人团体设想成为经济力量驱动下的国家的异己,然而周绍明基本上认为政府比市场更为主要②。虽然他们对细节问题有不合,但作者们都认为,文人身份本身已经历史性地既有时又一定地与书本紧密联系在了一起。在印刷业中,书本的生产和流利具有文化和社会意义,特殊是这不仅仅限于17世纪江南热火朝天的商业文化语境中。通过印刷的过程,文人兴趣和行为走向市场,并通报给妇女和贩子等群体。在这过程中,“文人情趣”的真实观点发生了变革,进而“文人”种别本身也扩展了。通过雕版刻字,新的群体加入到笔耕的行列。进言之,正如高彦颐提醒我们的,在某些案例中,这些新手看上去不过是转述旧的代价不雅观念③。

六 出版业和政治威信

出版业和政治威信之间的关系也引发了大量谈论。谈论这些问题的背景既包括潜在的对近代早期欧洲的状况关注,也有许多当代关心的问题,比如知识产权、意识形态掌握和市场潜在的颠覆性力量等。早期对这个问题的研究着重于是否存在一种构造或机制调控印刷出版,以及这种调控的功效。陈学霖(Hok-lam Chan)研究了从唐朝到中华公民共和国期间的出版业和审查制度,在这个弘大研究中,他首次稽核了法律和制度的层面。陈断定在中国的出版业中,国家审查制度至关主要,只管知识产权缺位也没有阻挡欣欣向荣的印刷文化的涌现,这意味着许多出版物仅仅是早期文本的反复重版。同时,他的证据证明,政府并非没有掌握印刷行业的希望,但很多时候,它缺少这样做的能力④。

①Joseph Mc Dermott,A Social History of the Chinese Book:Books and Literati Culture in Late ImperialChina,pp.37— 38,chap-ter 6.

②Joseph Mc Dermott,Asocial History of the Chinese Book:Books and Literati Culture in Late ImperialChina,pp.158,166—167,117— 118.

③Ko Dorothy, TeachersoftheInner Chambers:Women and Culture in Seventeenth-Century China, p.66.

④Chan, Hok-lam, Controlof Publishing in China, Past and Present,Canberra:Australian National UniversityPress,1983,pp.36— 37,23.

在前述井上进纵向的中国书本史研究中,他强调了政治权力和印刷业之间的张力。然而,不同于陈学霖,井上进指出,政治权力的衰落是印刷文化繁荣的先决条件。在这里,书本交流活动充斥了未受政治干预的空间。周启荣乃至认为印刷业在政治领域中扮演了一个更为有力的角色。如研究近代早期欧洲的学者一样,他认为在晚明期间,作为士绅和贩子利益集中的结果,印刷业通过削弱政府威信触发了政治变革。雕版印刷术正如古滕堡的机器一样,具有革命性的影响。

根据周启荣的说法,中国书本史的研究对更为伟大的天下书本史研究有重大影响。从很大程度上讲,此间中国书本史背后昭示的政治变革和近代早期的欧洲的政治进程并无二致①。周认为,当一个新的阶层——士商,也便是文人与贩子身份合为一体的买卖人,通过自己对经典的重新校注寻衅正统诠释而得到了政治和文化权力时,晚明的印刷繁荣就改造了中国的政治。在印刷品中提出不同见地的同时,“士商”就摧毁了天子和官僚机构在“科考考场”中的统治地位,因而导致了阐释威信所在的变革②。他创造,失落意的落第举子发觉他们自己日益卷入了商业性出版奇迹之中,无论是作为编辑、作者、评论者,还是批评家。周启荣认为,这些履历变成了文人们的部分“象征成本”,“使他们可以将文学成绩转化为可***的劳动力”。他也把稳到这些人仍至少部分地勾留在系统编制之内,像多数人一样坚持着命运未卜的科举梦。因此,纵然不断碰着挫折,他们仍热衷于政治。他们的角色是颠覆性的,但并不全是敌对性的③。

周启荣的这本书令人振奋,可以引发学者更细致地将明末出版中的政治活动放在比较语境中,进行细致地研究。无论我们对他的结论赞许与否,这本书还匆匆使我们重新思考知识和政治之间的关系。周启荣有关印刷与政治的谈论能够与柯丽德对出版剧本中文人身份商业化的剖析相媲美。柯丽德剖析了文人的社会及文化角色的变迁,而周启荣所研究的各种科举考试教材和经典注疏,或许正是表明这些变迁的严明例证。周启荣认为,明末残酷的文化背后另有一种政治维度,同时这些政治活动与印刷出版相伴而生。只管周启荣强调晚明出版业的颠覆性浸染,但他却没有充分稽核大的政治背景。党争是明末另一种削弱政治威信的力量,这与出版有联系么?这一期间的紧张政治事宜还有诸如明朝的灭亡和满族的征服,它们与出版干系吗?末了,清代的出版和政治之间互动状况又是怎么样的?大概我们须要考虑的是,国家力量的涌现是对“互换循环”的扭曲,无论轻重与否,都超出了我们的想象。但纵然国家不断寻求对印刷出版施加更强有力的掌握,仍有许多活动在政府的影响之外。

①就在周启荣提出这个不雅观点的时候,西方学术界关于印刷在西方社会政治变迁中所起浸染的共识已经开始分解,可以参阅艾德里安·约翰斯(Johns, Adrian)的著作,The Nature of the Book:Print and Knowledge in the Making,Chicago:University of Chicago Press,1998.从周启荣所引参考书目上看,他对不断变革的西方出版史研究领域非常熟习,但是他的导言并没有表示这一点。

②周启荣对付“士商”的观点有些暧昧,是否该当把它理解为包括贩子和做生意的士人,还是专指绅商,或佯装做文人的贩子,以及在形象上和文人有些联系的贩子等(见Publishing, Culture, and Power in Early Modern China, p.2)。

③Chow, Publishing,Culture,and Power in Early Modern China,pp.97,148.

七 结论

比来用英语出版的对中国书本史的研究成果反响了中华帝国晚期历史研究领域的紧张趋势。学界对商业和文化的研究兴趣不断上升,其关注的是扮演生产者与消费者角色的人物。晚期帝国——准确的说是明末,有时被定义为近代早期,这便对我们应该如何理解清代带来一些模糊的成分。商业化的江南隐约地替代了全体帝国。在一些综合研究中,不同的学者利用了相同的轶事和统计数字,这样一来,虽然这些轶事与统计数字范围广阔、数量弘大,但是总让这一领域看起来很局促。当然,对付稽核题目比较详细的研究来说,这倒不是个严重的问题。最近关于历史分期的辩论既明确又模糊了书本史和朝代史之间的关系,对政治和文化之间的关系也是如此。与其稽核明末印刷是否有空前的的发展,看来不如重新核阅这一期间前后的历史。通过研究印刷出版的书本或是稿本在科举考场、商业市场、书院和边远地区所扮演的角色,将极大的丰富我们对宋代的社会、思想生活和文化的理解。对付清代书本史新的研究或许会迫使我们重新思考“晚期帝国”时期,作为一个剖析时段的有效性,至少对付书本和印刷文化是如此。初步的研究彷佛表明在明清易代之后,某些领域呈现了深刻的变革,只管变革的实质仍显得模糊不清。

地域研究显示了在商业中央和资源丰富的边缘地区之间,存在不屈衡的书本流利和各种市场活动。忽略对华北的研究仍旧是一个问题。比如山西是否有藏书家、书楼、出版机构和书店?再如,能否像贾晋珠研究17世纪南京书市那样去研究18世纪北京的琉璃厂书市?通过将文化和物质生产定位于详细的空间环境中,我们可以从书本流动的视角去考虑区域间的贸易网络、商业和运输。在这样的根本上,我们必须重新考虑有关市场和产品在塑造地方和国家文化的角色方面的假设。印刷出来的笔墨、市场和跨地区文化领悟之间的关系如何?作为18世纪中心集权的副产品,文化中央是否从时尚的江南转移到了政治化的北京?如果是这样,上述的这些问题能够通过书本的历史讲述出来么?如果能够讲述,那么这些历史又和我们已知的情形有什么不同?

对付书本在中国历史上的社会位置的研究也一样环绕着市场活动而展开。研究者在读者群体和潜在的读者身上已经花费了大量的笔墨,然而,终极真的能勾画出特定的文本、图象与实际或潜在读者的社会构成这二者之间的关系吗?我们已经意识到了针对不同类型的读者有不同的书本,对此能够提出什么问题使研究更加深入?市场是磋商这些问题的唯一路子吗?换言之,市场是研究书本社会位置的唯一地方吗?在衙门、国子监、太平天国后的印书局、寺庙、青楼,以及比较私密的家庭之内,男女得以读书、写作与编校的内宅和书斋,这统统的情形又是若何?①研究书本的社会位置的其余一种方法便是高彦颐、魏爱莲、阮思德和柯丽德曾经有效利用过的,把对书本的研究放在特定的社会背景和关系中,将书本同分外的读者和作者群体及其社会活动联系起来进行研究。他们的事情匆匆使我们对读者群体的整体印象有所理解,并且将读者(与作者、出版者)看作其它社会网络和总体环境的一部分。

对中国的书本和书本出版的研究昭示了不同领域学者的广泛兴趣。通过关注处于空间流动和交易过程中的书本,折射并阐明了社会和文化的进程,将书本清晰地呈现在学者面前以供核阅。印刷可以被当作一种经济的、社会的和文化的力量来研究,或者稽核它在政治与思想上的影响。这个领域可以广泛延伸到其它问题,诸如国家—社会关系、文人品位、大众识字水平、思想发展趋势、互换网络、商业化、地域和性别研究等。到目前为止,这些研究已引起了人们的兴趣;对“互换循环”内部和外部动态更深层次的考虑,将不可避免地增强我们对晚期中华帝国社会和文化的理解。

①阮思德(Bruce Rusk)在其博士学位论文的第一章里,供应了研究晚明浙江阅读情形的入门路子和范围。参看氏著“The Rogue Classicist:Feng Fang and His Forgeries”, PhDdiss., University of California, Los Angeles,2004。