2020年,零售渠道的变革趋态是什么?

我想用五个字来总结,叫“渠道纳米化”。

“渠道纳米化”是个比喻,我想传达的是:商品的售卖渠道正在从永辉、天猫这样的购物平台,向更加眇小、更加多元的渠道上分流。

大略来说,便是渠道在从大变小,从少变多。

01 渠道纳米化:新一轮的洗牌开始了

在营销体系中,哪个成分的变迁对行业影响最大?

如果你问我这个问题,我的答案是渠道。

营销学里的“渠道”,指的是产品流利和售卖的地方,比如说商超、餐馆、机场候机室、早餐亭,这些都是某种类型的零售渠道。

我们只要不雅观察一下身边的购物渠道,就会很随意马虎感知到以下变革:

1)卖货的地方离你越来越近了

从最早的商品渠道是供销社、农贸市场、百货阛阓、大型超市这些个“购物中央”,我们习气去一个琳琅满目的大型购物点,去采购生活用品。

后来,街边涌现了小型的便利店、小区里呈现了卖果肉蛋奶的生鲜店、写字楼下有了自动贩卖机。现在,很多办公室的茶水间里还有零食货架,你只要扫个码就能拿走一包辣条。

在我家的小区楼道里,农夫山泉安装了很多台矿水泉的自动贩卖机,小区里也有一家农夫山泉的水站,我可以选择让他们送水到家,或者在上楼时直接拎一桶上楼。

2)你的购买决策越来越快了

想一想,我们是如何下定决心买一件商品的?最早我们在超市买生活用品,我们得翻看产品包装、回忆产品的广告、讯问店员,这样才能确定哪个品牌更可信;

有了淘宝、京东之后,我们通过翻看用户评论、理解店铺信用星级去判断到底买哪一家的商品更好;

后来,涌现了网易考拉、小米有品这样的“佳构电商”,我们可以完备凭借平台的定位,去信赖每一款商品;

而后,又有了网红带货,我们由于信赖李佳琦,以是自然而然地选择他推举的产品。

最近,你常去打卡的街边烧烤摊老板建了一个微信群,为了躲避“行政司法”,这位老板逐日在群里奉告今日在哪里出摊,大家也可以在群里预约点串。

当微商和内容电商涌现后,商品又主动推到你面前,你本来只是想放松一下刷刷快手,创造一个果农正在卖家乡的丑苹果,苹果切开还有糖心,隔着屏幕就能觉得到它的甜脆,于是你进入快手小店,网购了5斤。

平台电商、佳构电商、社群电商、内容电商、微商……当渠道越来越小,商业背书却越来越有力量,消费者的决策效率也越来越快。

消费者在不断地圈层化、分裂成各种类型。为了知足他们的个性需求,商品以及商品的货架也会开始“去中央化”,“碎片化”。

例如,2019年仅仅是主流的社区生鲜团购平台,全国就有150家以上。2020年,这些平台大概会去世掉大半,但是商业发展的实质是便是不断提高购物效率,只要想让消费者更方便地买到东西,货架的分布一定会更小更多、而不是更大更集中。

有人会问:不便是以前去天猫买东西,现在可以到李佳琦那买了吗?都是卖货,商店比之前小了也值得我们穷究?

那么我问你:微博是不是更短点的博客,他们是一种东西吗?抖音是不是更短点的youtobe,他们是一种东西吗?微博和抖音险些解脱了以往的产品形态,成了另一个物种。

渠道的变革亦是如此。渠道的变革便会改变企业的营销模式,乃至改变企业的经营思路。

当年Shopping mall的崛起,带起了外婆家、绿茶、眉州东坡等一批“快时尚”的餐饮品牌,它们一样平常明厨明灶、菜码小、只有2-4人的座位,不像全聚德式的“大酒楼”,后厨是厨房重地、菜码大,一样平常是8-10人旁边的家庭圆桌。

这个变革是由于国人的消费能力提高了,以往下馆子是很奢侈的,现在北上广写字楼的白领们一顿中餐就可以二三个同事聚在一起,去附近的Shopping mall里吃一顿。如果餐饮品牌想开在Shopping mall里,必须要调度自己的店面策略。

以是,捉住Shopping mall这波渠道红利的品牌就崛起了,而看懂这波趋势的老品牌,例如西贝,在经由改良后也焕发生机,但更多的老式酒楼在这波渠道升级中,淡出了大众视野。

可以说,渠道的每一次震荡,都会带来新的一轮的行业洗牌。

在10年前,一个企业最大的护城河不是产品创新、不是广告费、乃至不是品牌,而是它的渠道能力。

比如,在2008年 ,一位创业者研发了一款口感很好的饮品,这个品牌会有什么样未来?最正常的情形是:某个饮料巨子,例如娃哈哈,看到这款饮料很有市场后,迅速复制它的配方,然后一个星期之内在全国各种渠道上架,从而把这款新品踢出局。

可以说,在以往的很多年里,渠道力就等同于发负责。

由于一个企业,一旦掌握了全国的渠道,就即是掌握了消费者的选择权。即便一款产品不那么精良,消费者也会无可奈何地选择你。

再比如,电商的崛起造诣了一批淘品牌,韩都衣舍、三只松鼠、小熊电器……这些品牌的崛起,都得益于电商渠道的流量红利。

但是当阿里把“淘宝商城”改名叫“天猫”,和淘宝开始双品牌运营后,渠道就变天了。淘宝卖力海纳百川、惊喜连连,但天猫钻营的却是高品质,是未来的“空想生活”。

随着海内传统品牌、国际奢侈大牌的入驻,淘宝流量本钱的拉升,以及天猫的流量的倾斜,传统的淘品牌开始失落位。

拿美妆行业为例,2014年以前的双11榜单一贯是阿芙、美即、御泥坊这些淘品牌的天下,但2015年之后,已经被百雀羚、自然堂、欧莱雅这些传统美妆品牌屠榜。

(图片引用自青眼)

那么,当“渠道纳米化”之后,对企业的经营办法有哪些影响呢?

最大的影响便是:企业的渠道经营办法,要从“产品输出”到“策划输出”。

02 从“产品输出”到“策划输出”

以往的零售品牌是如何做市场的?他们有了产品和资金之后,紧张事情便是招商。在全国各地寻觅经销商,帮他们卖货。一个企业能搭建好一个强大的发卖军队,能招来更多、更大的经销商,这个企业就霸占了市场。

这有点像三国演义里的战役,一个企业会先霸占某个省份的市场,成为这片区域的地头蛇,然后以这个省份或几个省份为根据地,密谋向全国进军。

对付大部分消费商品而言,做市场便是一个“侵略”全国领土的过程,而保卫市场便是保卫“领土”不被其他品牌陵犯。

但当商品渠道越来越多时,这个情形就发生了一系列变革。

当渠道越来越碎、越来越多,渠道就开始如媒体一样“去中央化”,一个区域的市场再也不会节制在几个大的经销商手里,而是分布在不同体系之下。而且,由于渠道节制在浩瀚不同的组织里,企业便很难用一套政策去管理。

如果你面临的是社区生鲜连锁店,那么它可能哀求你的产品性价比要高,由于这里的顾客都是家庭主妇和老人家,他们对价格更为敏感。

但如果你面临便利店渠道,它可能哀求你的产品是高品质、高颜值的,由于它的渠道面向的受众大部分为城市白领。但同样是便利店系统,罗森、711、爱鲜蜂、全时……各大便利店的上架政策还有细微的差别。

管理变繁芜还只是小事,更大的影响是企业和渠道商的关系发生了变革。

以往,企业和渠道方更像地主和佃户的关系。比如,如果一个企业想进入北上广的大润发、沃尔玛这样的连锁大型超市,那么会被收掏出场费、条码费、堆头费等一系列用度。层层“剥削”下来,产品利润大幅缩水。面对大型超市,企业每每是“穿着整洁”入场,出来后就只剩裤衩了。

而今,新型的渠道不断增多,这些新崛起的渠道商还很弱小,他们的核心目标不是盈利,而是壮大。这些新型渠道想收企业的钱,但他们更希望你的品牌能带火全体卖场的买卖。

如果一个品牌的入驻可以带火卖场的买卖,那么对付企业方的哀求便是:你不能只向渠道运送产品,你更要运送策划方案。

比如,你是一个毛巾品牌,你刚刚入驻了贵州的一个地方型连锁超市,超市想在春节期间搞大匆匆,希望你们也加入大匆匆的品牌名单。按照以往的传统,这个毛巾品牌只要和渠道方商定好一个匆匆销价,谈好大匆匆期间的利润分配就好了。

但如果今年春节期间,你适值拿到了电影《中国女排》的IP授权, 生产了一批“永不言败”版毛巾,推广文案叫“所谓成功,便是不怕流血、不怕流汗”。你们可以在地方连锁超市里定制一批中国女排电影IP的产品堆头,再搞一个“买毛巾,送电影票”的抽奖活动。

那么,这个毛巾品牌就借助《中国女排》的IP赋能了自己产品,同时也借助IP的策划活动赋能了那家超市,为他带去了更大的客流和交易额。

这便是输出产品和输出策划的差异所在。如果企业想这么做,那么企业就要从一家卖货的发卖型公司,转型成一家发卖+策划的做事型公司。

这并不单单是一种思维办法的转变,更是全体营销团队的重组。这种转变,意味着以前的市场部要从“投手”转型为“运营中台”。

03 从“投手”到“运营中台”

在一个多变的营销环境里,企业的市场部的角色已经发生了两次主要的转型,也即将面临第三次重大转型。

最开始,市场部便是一个“投手”,由于他们的核心事情便是做广告投放。

那个时候,企业的广告素材十分单一,便是几个版本的TVC,和几张产品海报。企业做好品牌定位之后,就找创意公司制作产品TVC和视觉KV。之后,就开始寻觅匹配的媒体位置,进行广告投放。

市场部每年最核心的事情是做媒介采买。例如,和某个电视台的广告中央主任喝顿酒,与某家门户媒体签署一个广告年框,担保自己能用更低的价格采买更多的广告资源。

最原始的市场部便是一个“投手”,企业对市场部的哀求是要投的准、投的多、投的便宜。

后来,市场部从“投手”变成了“操盘手”。

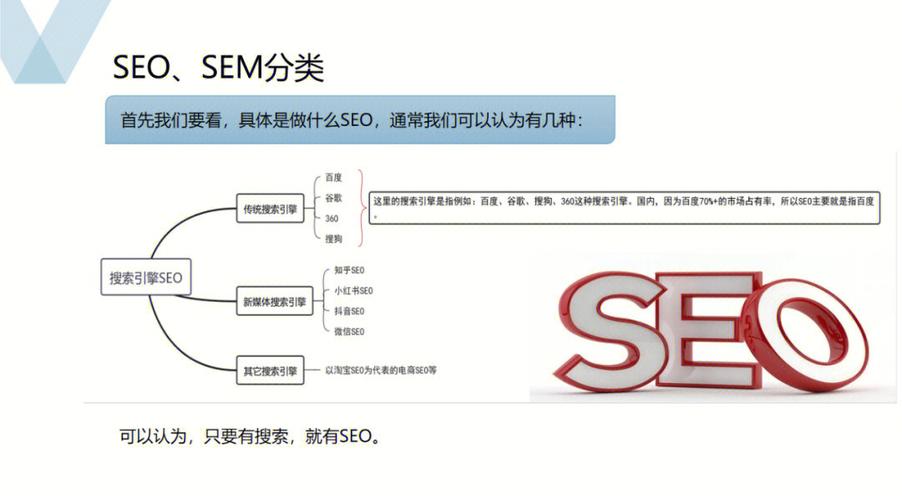

随着互联网和数字营销的攻击,广告环境变得越来越繁芜,可利用的广告资源变得越来越多。仅从广告模式而言,就有了SEM、SEO、EPR、程序化购买、内容植入、IP营销、co-branding、自媒体运营等浩瀚的营销手段。市场部再也不能只盯着几个固定的靶子进行投射,他们要盘活全域的资源,进行资源整合。

例如,你是一个崛起于淘宝的电商品牌,为了相应天猫的国潮行动,你和竞品都打算在618前夕做一波创意活动。但对手拿下了故宫的独家IP授权,做了故宫的联名款礼盒。而你只是找了一家创意代理设计了一款国风产品套装。

显然,由于你的团队没有及时拓展得当的BD资源,你输了这一仗。而且,这种情形不会只发生一次。

你想做内容植入,就得对接多家影视制作公司;你想做程序化广告,就得节制竞价后台的操作,知道什么叫CPC、CPA、OCPX、RTB、DMP……;你想做内容种草,就得打仗MCN公司、理解抖音的星图、微博的微任务、B站UP供应商……;最关键的是,你还得将所有资源都有机整合在一起,合理预测每一笔投入的ROI,和CEO去PK营销预算……

这有点像战役办法的演化,以前打仗便是双方一字排开对攻,现在打仗彼此都很不规矩,玩的都是“偷袭战”、“侧翼战”、“轰隆战”、“隧道战”……

以是,市场部的事情已经从“投手”变成“操盘手”,你得理解通盘场合排场、摸清所有细节,还得能有机整合好各方资源。

而今,“操盘手”也不能精准形容市场部的事情,未来的市场部将变成“运营中台”。

“操盘手”期间,企业市场部得到流量的核心是整合外部资源,而“运营中台”是指企业可以通过运营自身的流量,从而激活全体市场。

在过往的很多年里,我们摧残浪费蹂躏的最大一块流量地,便是货架终真个流量。不论我们做什么种类的广告,终极目的都是让消费者来到货架前,购买我们的商品。以是,货架终端才是最主要的一块流量运营地。

货架前的消费者为什么会买我们的商品?我们过往的判断靠的是专业履历、蹲点不雅观察,顶多依赖第三方的调研报告。但随着“新零售”的布局,随着大数据对商业各个环节的渗透,我们可以真正理解消费者的购买决策。

上面这两张图,是腾讯的TDC和阿里的 Band Databank,在线上我们已经可以通过大数据,将消费者的购物生理“可视化”。

渠道通过开放数据的利用权和用户的经营权,让B端不仅可以卖货,还可以创造场景,经营用户。这样,品牌主就会把平台当自己家,而不是把平台当成“周扒皮”。

未来几年,线下消费场景也一样可以被数据化丈量。我们可以通过热感、人脸识别等技能,理解货架前的消费者到底是谁?他眼神勾留在哪个商品上?勾留了几秒钟?他阅读过哪一款产品的包装?

可见,未来我们的发卖终端,不单单是一组卖货的货架,它更大的功用是为企业营销供应商业剖析,为企业经营供应最可靠的商业决策。

我认为未来的商超也要向淘宝学习,把消费数据免费供应给企业,让入驻的商家可以自主剖析、判断,策划自己这一方场域的货架空间,以招揽来更多的客源。只有这样,渠道和商家才能形成鱼水关系。

市场部开始变成“运营中台”之后,他们核心调度的便是职员组织架构,从一个输出产品的发卖公司,转型成一个输出策划的运营公司。“运营中台”如果想有力地策动市场,这个组织必须具备三种输出能力:输出“剖析”、输出“内容”、输出“整合”。

1)输出“剖析”

卖场的数据将越来越丰富、越来越细致。面对海量的数据,我们如何做出合理的判断?面对不同渠道的数据源,我们如何做交叉剖析?这将磨练团队对数据的再剖析和再利用的能力。

如果你是一个口红品牌,自从找了李佳琦进行互助后,你们的发卖量激增。在年底统计发卖数据时,你创造李佳琦贡献了你们企业40%的发卖额,这个数据有什么意义?

首先,这个数据意味着危险。由于某个渠道的发卖额占比过大,且这个渠道是“不稳定的”,如果李佳琦的粉丝购买力被挖掘空,那么你的产品销量就会被打回原形。

为了验证我们的猜想,我们可以拉出整年12个月的总体发卖增长额,比拟李佳琦带来的发卖增长额,看看后者的数据是在放缓还是在持续增高。如果放缓,那么证明你要及时寻觅李佳琦之外的带货渠道;如果持续增高,那么李佳琦的流量还没有被吃透。

这便是在输出剖析。如果团队可以持续输出有代价的剖析,就可以为企业经营供应精确地判断,如果团队霸占弘大的数据而没有剖析的能力,就相称于暴发户不知道如何费钱。

2)输出“内容”

我们说过,一套TVC和一组海报打天下的时期过去了,以前我们要么打泰拳,要么玩摔跤,而今我们必须学会自由搏击,面对不同的对手、不同的情景,要利用不同技战术。

同样是双11大匆匆,给天猫的和给云集的活动策划该当一样吗?

同样是线下动销,给社群生鲜店和给爱鲜蜂的福利政策不该有差异吗?

同样是打造超市堆头,北上广的超市和吉林通化的超市该当设计成一样吗?

对付市场活动策划而言,当下最大的障碍不是一个创意好不好,而是创意数量够不足。

以是,市场部即将从一个内容监管中央,变成一个***中央。不是要有生产内容的团队,是要有生产大量内容的团队。如此,才能应对不同渠道、不同媒介、不同节点,完成千人千面的策划赋能。

以前,市场部在一个企业里是范例的小微部门。一个市场总监带俩市场经理,然后借助外部的各种供应商办理市场营销的详细事情。但如今,这种“超级单兵”的模式肯定行不通,由于有大量细碎的事情是无法假于他人之手的。

企业不可能把“后链路”的数据向代理商完备开放,私域流量的运营更不可能托管给一家social公司,渠道真个活动策划钱少活多没代价,更没有代理商乐意承接。

市场营销的范畴越来越广,辐射的部门越来越多,企业高管该当把之前砸《跑男》的几千万预算用来补贴用户、造就一支更专业的内容推广团队,这才是王道和正途。

3)输出“整合”

生手可能以为所谓的“资源整合”只是一种资源拓展能力,这么想就低估了这项事情的难度。拓展足够多的资源,仅仅能让我们在牌桌上有更多的筹码,但如何能打好一手牌,这取决于你对规则的节制程度。

也便是说,资源整合不仅是资源拓展,它背后代表着我们要熟知每一种资源的运用方法、它的价格、它的真正代价所在,这磨练的是市场人的学习能力和认知能力。

绝不留情的说,中国大部分企业的市场部是不合格的,由于市场营销是一项精湛的学问,但是大部分市场人乃至连《定位》都没毅力读完,他们对营销的理解勾留在"大众号文章里和乙方的PPT上,脑筋里完备没有系统的营销体系。

如果一个市场部要输出一套“整合”的资源,一个个“整合”的策划活动,那么一定要先理解透资源池里每个零件的功用,否则只能是只见群山、不见峰峦。

以是,国外有很多顶级的设计或营销公司,与他们互助除了金钱门槛,还有知识门槛。他们哀求甲方必须有至少一个人能理解他们的专业,由于只有双方站在一个水平线上对话,甲方才能真正辨识做事的好与坏。

总结一下

我们说零售渠道未来会呈现“纳米化”的趋势,也便是会从大变小,从少变多。由于渠道开始了“去中央化”的分布,渠道对付品牌而言,从以往纯挚的“收租”关系,进化为“赋能”关系。

相应地,企业对渠道也不单单要“输出产品”,而是要“输出策划”。为此,企业的组织架构要进行相应调度,市场部要从“投手”转型为“运营中台”。

很多企业都在为流量焦虑,他们开始琢磨下沉市场流量、惦记外洋流量、布局私域流量,请低头重新看看自己,大概终端渠道才是你最大的流量掘金地。

#专栏作家#

梁将军,公众年夜众号:梁将军(ID-liangjiangjunisme),大家都是产品经理专栏作家。品牌IP计策顾问,每两周大约思考一个营销课题。

本文原创发布于大家都是产品经理,未经容许,禁止转载

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议