金庸这个笔名被广大武侠迷熟知,那么金庸先生原本姓什么

查 原名查良镛的,1955年以金庸为笔名开始创作武侠小说.写武侠小说前在《新晚报》任编辑,期间金庸先生也用过其他的笔名,例如用姚馥兰(英文“Your Friend[你的朋友]”音译)写影话,如用林欢这笔名写影话也写电影剧本,在读者中间也曾留下较深刻的印象。

金庸小说何以长盛不衰

金庸先生的作品可是百花齐放,既有大智若愚的郭靖,聪明机灵的黄蓉,还有神乎其神的逍遥派,有正派出身的冷狐冲,后来做了魔教老大,有街头乞丐的石破天,后来尽识破了侠客岛上惊天动地的武功秘诀《太玄经》图谱。至于为什么金庸的小说能长久不衰,我觉得,那是因为大部份的我们都很普通,而普通的人都想着自己哪天能出人头地,打开任督二脉,成为万中无一的高手,也可以说人人都有个侠客梦,所以金庸的作品正符合了大家的愿望,喜欢你,没商量!

附金庸作品目录:

飞雪连天射白鹿 笑书神侠倚碧鸳

飞:飞狐外传

雪:雪山飞狐

连:连城诀

天:天龙八部

射:射雕英雄传

白:白马啸西风

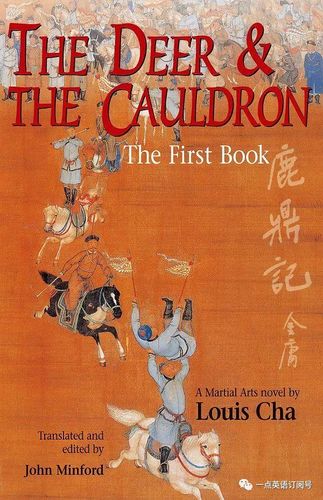

鹿:鹿鼎记

笑:笑傲江湖

书:书剑恩仇录

神:神雕侠侣

侠:侠客行

倚:倚天屠龙记

碧:碧血剑

鸳:鸳鸯刀

金庸先生生活于商业文化兴盛的香港,却能将中国古典文化深深根植于他的武侠小说作品中。

武与侠,是其作品外在的表象;爱情与死亡,这人类文学的两大永恒主题,却是其小说作品的精神内核。

因而,金庸先生的武侠小说作品可以受到广大读者持续的喜爱; 并且长盛不衰,成为中国武侠小说的高原――高峰!

作者:张树诚

摄影:张雨汀

对于读着金庸小说长大的我们,那些江湖豪情无疑曾经是青春年少时最快乐的遐想。

武侠小说也是成年人的童话,现实生活里的刀光剑影有很多无力遮挡,而金庸笔下的世界可以把我们锻造成一个无所不能,一个力量的掌控者,随心所欲的挥斥方遒。

金庸小说承袭了传统武侠小说的文学特点,小说中有复杂的文学文化社会历史内涵,自身又加于创造繁杂的武学套路,通过一个宏大历史下的众生相让我们读尽世间的沧桑百态。金庸小说为什么是高于一般武侠小说的存在,我想大概有几个原因。

1 司马迁《史记•游侠列传》是最早的记载中华武侠文化,其主要人物就是郭解郭巨侠。所谓言必行,行必果,已诺必成,不爱其躯,赴士之厄困,千里咏义者也。而《射雕英雄传》中郭靖侠之大者为国为民,知其不可为而为之的大侠形象让人久久不忘。

2 金庸小说不光刻画了光彩照人的各路大侠,还有浪子,小人。韦小宝的滑稽现实,放荡不羁的令狐冲都让人觉得亲切真实。

3 金庸小说很好的结合了流传千年的儒,道,佛文化,三教九流在小说里都各有展示而不唐突。

4 各种配角人物的描写让人意犹未尽。无论是享誉天下的张三丰,陈进男等等还是恶贯满盈的四大恶人,冯锡范都刻画的栩栩如生,恶人不是一味的就是恶。

飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳,能读到这样的武侠实乃我辈之幸,那千年传承的华人文化圈广泛的流传而经久不衰金庸小说也就不足为奇。

与其说,金庸先生的武侠小说经久不衰,莫不如讲,现代人,太怀念那个,曾经流淌在我们血液里的武侠文化。

相濡以沫,不如相忘于江湖。

拿着手机,看着这些文字的列位,你们此时正站着的这片土地上,曾经是那么的,讲求道义,讲究侠义。

煮酒论英雄,并不会招来嘲讽,而是成就青史留名。

如今呢?

你若一心向善,不是枭雄,便是狗熊,

但是,

绝非英雄。

侠义?玩笑。

谁会和你谈论这个——君岂不见,背信弃义,抛妻弃子,水性杨花,见利忘义,道貌岸然,已成既然。

这些,便是我们内心的向往吗?

何为武侠?

武者,济世。

侠者,救人。

武侠文化,并非是虚无缥缈的童话世界,那可是我们曾经来的地方啊!

如今的江湖,依然在你我身边,有人的地方,便是江湖。一家公司,一间作坊,一群务工,一行游客,一条街市。哪里不是江湖?

然而,江湖犹存,侠义尽失。武侠,已经被我们深深锁进了自家的箱子里面,只在无人的时候,四下环顾一圈,偷偷拿将出来,翻看几页,然后合上,仰卧在沙发靠枕上,幻想着自己侠义的模样。

醒来后,继续戴上面具,去逢迎,去讨巧,去坑骗,去冷漠,去奸诈。

欢迎留言讨论,你的武侠还在吗?

欢迎关注,文人草堂。

金庸走了,90多岁,寿终正寝,算得上是人生大圆满。

《倚天屠龙记》里有个小人物叫寿无疆,非常怕死,因为听了张无忌赵敏的一句戏言,小心翼翼居然在乱世当中得享天年。

金庸的一生,却是既寿且昌,大名长传,死后又得华语圈普遍追念,可谓生极风流,死极哀荣。

在可预见的将来,作为一个重要的文化符号和品牌,金氏作品也必将作为通俗文学领域内的名著长胜不衰。

中国人讲三不朽,不想一个武侠小说作者也能得其二。

斯人已逝,我想探寻一个相关的问题,武侠时代,群侠并起,南慕容,北乔峰,东邪西毒中神通百花齐放,为何只有金庸最后独享殊荣?而当年同样大热的古龙梁羽生倪匡黄易等人,却慢慢沉寂,不复在流行视野?

大浪淘沙,金氏武侠为何更具生命力,能抵抗时光的流逝长盛不衰?

我想从以下几个方面,解析文学作品长久流传,成为经典的三个要素。

一、流传千古之文学经典,在各色形式之外,内里都是在讲人性和社会关系。

人类有史以来,在社会关系和人性方面其实并无什么新鲜事,各异的表现形式之外,内里的关系和性质一脉相承。正因为这一点,我们今天看左传春秋,看史记汉书或者封神三国和西游水浒仍是津津有味,甚至能跨过语言的障碍,将承载这些社会关系和人性的故事情节转述流传,使其活跃在影视歌文等各种形式的媒体当中。

二、流传千古之文学经典,受众广泛,品味高于群众但又并不脱离群众审美太远,即常说的雅俗并重。

真正高绝又小众的东西大多数并没有市场,能作为孤本流传已经非常困难,难以在不同时代经常的出现在群众视野当中。但滥俗低级的文学作品,任何时代都有大量的提供,也没有流传下来的可能。

白居易作诗,要让老妇也能听得懂,讲的是接地气,但诗本身就有门槛,有雅的特性。现在耳熟能详的诗,更是俗中之俗,雅中之雅,像“床前明月光,疑是地上霜”这样三岁孩童也能朗朗上口的诗,正是大俗大雅的极致。

林肯当领导,讲究不能离群众太远,要人民慢,他也慢,人民快,他也快。中国官场行文,则叫跳起来摘果子,既要比群众的水平和现实的要求高一点,有引领之效,又不能离群众和现实太远,不能脱离群众,更不能脱离实际。

三、流传千古之文学经典,讲的是幻想世界,用幻想来营选一个不同于现实带有理想甚至意淫的生活内容,但最后又部分映射出现实世界的规则。

现实世界是丰富的,但也是单调的,没有人不喜欢一个想象中的世界,带着诗意的面纱,呼吸自由的空气,还可能有七十二个处女的精神意淫。

完全写实的文学名著其实流传下来的并不多,人们都喜欢加一个幻想,但这个幻想,又并不能是凭空造出的世界,而是在我们现实世界的规则之上加以衍申和变化的。

所以千年之后,人们喜欢的仍然是山海经的想象、封神的幻想、孙悟空闹天宫或是聊斋的孤鬼野狐,以及打扮幻想之后的三国和水浒强梁,今天最吸引人的,也仍旧是冰与火之歌、三体、哈利波特这样的幻想之作。

人们如此爱幻想,但高级的幻想,往往其内核又与现实的人性与社会关系相合。