北京市美术红灯厂工人将赤色布料贴在骨架上。 本报贺勇摄。

准备利用前,两名工人压开灯笼。 本报贺勇摄。

天安门城楼。 选自公民视觉

篆 刻:陈则周

编者按:春节附近,天安门城楼上挂起了大红灯笼,为节日的都城增长喜庆祥和的热烈气氛。在主要节日和国家庆典,天安门城楼悬挂大红灯笼,已成老例。那么,这一习气最早始于何时?灯笼又是如何制作的呢?

传统灯笼 最重“整形”

来到参与制作天安门城楼大红灯笼的企业——位于东城区龙潭街道安化南里的北京市美术红灯厂,几名工人正在劳碌着。

北京市美术红灯厂的前身是文盛斋。在老北京的灯笼铺中,文盛斋尤其著名,据记载可上溯到清嘉庆十一年,手工艺则传承自明朝末年。1956年文盛斋经由改制,与其他厂合并成立北京市美术红灯厂。

1981年入厂的郭燕青先容,传统工艺制作灯笼须要十几道工序。先将毛竹劈成板,破成竹条;将木材旋成外圆内空、薄厚同等的高下灯盘;把竹条两端用铁丝穿好,嵌入灯盘凹槽并固定;灯簧贯穿高下两个灯盘,灯簧有用粗铁丝窝成的,也有用铁管打眼制成的,这样就制成了灯笼的骨架。然后整理好骨架周正的圆形,用小线固定,防其走样。随后在骨架上糊胶,将赤色布料仔细贴在上面,末了用金纸剪成的快意云朵、万字不到头装饰,一个灯笼制作过程才算大功告成。

灯笼制作不仅程序繁芜,每个环节都有不少讲究。竹子要选用竹龄在3年以上的成年毛竹,先用水浸泡,以增加它的韧性。然后,完备靠人的双手将竹条围出须要的形状。无论大灯笼还是小灯笼,这个“整形”都是关键程序。

郭师傅先容,每个灯笼所需材料须要从一开始做好打算,而灯笼圆度取决于灯笼竹条个数,竹条越多,灯笼圆度越靠近完美的“苹果圆”。一样平常直径2米的灯笼须要40根旁边竹条,直径3.5米的灯笼须要48根旁边竹条。竹条个数确定后,灯笼圆度的完美程度就取决于整形师傅机动的双手。

整形是工序中的“高精尖”技能,整形师傅常日是从事灯笼制造多年的老师傅。目前在美术红灯厂只有王仲伟师傅一人能担当此任。

新型灯笼 利用方便

1994年9月,为庆祝中华公民共和国成立45周年,天安门城楼润色一新,城楼上8个巨型旧灯笼光荣退役,取而代之的是一种钢构造折叠式新型灯笼,具有便于运输、悬挂、收存三大优点。

原来,竹制灯架结实程度相对较差,而且不具备防火功能。为此,有关部门决定将天安门城楼大红灯笼的骨架改由钢构架,将上、下两个灯盘和灯条,全部改为金属构造。这样,灯笼就更加结实了,不用频繁改换,只需过段韶光改换灯面和灯穗即可。改为钢构造后,城楼的大红灯笼具备了很好的防火功能。不过,这样一来,红灯笼的重量比以前更重了,已经超过200斤,须要五六个小伙子一起用力才能抬起。

灯面也与以前传统的红灯笼不同,采取的是一种特制的像雨衣一样的防雨绸,但灯穗和灯笼两端用金纸粘成的图案保留了传统的手工技艺。

与天安门城楼上的大红灯笼一样,人们日常生活中利用的灯笼制作工艺也在与时俱进。在北京市延庆区喷鼻香营乡东白庙村落看到,当地生产的灯笼采取较前辈的材料工艺技能,将传统灯笼的各部分零件在构造和材料上加以改进,省去不必要的工序,节约本钱,减少工时,样式新颖多样。如灯盘采取镂空的金属材质,大小统一,轻便实用。竹条已全部由铁丝代替。灯簧支高点设计的机关巧用折叠伞的伞杆撑子,使支收更方便。

其余,在工序的改进上,灯面由六块旁边橄榄形的布缝成布套,铁丝在内部一撑,圆形的灯笼便快速成型了,极大地提高了生产效率。

无论是传统工艺,还是当代技能,大红灯笼作为一种传统文化的一个符号,依然扮演着不可替代的角色。赤色象征着幸福、光明、活力。灯笼高下部分多饰金纸剪制的快意圈纹,底端缀金色丝线流苏,点亮时通体透红,显得春风得意、温意融融,象征着阖家团圆、奇迹茂盛,红红火火。灯笼既是逢年过节时必不可少的装饰品,也象征着中华民族残酷的文化。

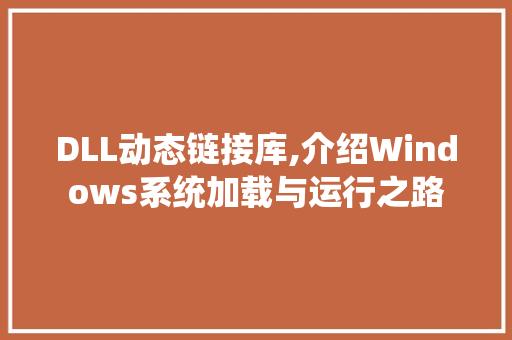

大红灯笼

制作流程

1 制作灯盘,木材旋成外圆内空、薄厚同等的高下灯盘

2 整形调试,直径3.5米的灯笼须要约48根竹条。将竹条插入高下灯盘后,灯簧贯穿灯盘。灯笼“整形”师傅逐根调试,将灯笼围成所需形状,并用小线固定

3 糊胶,将赤色布料贴在骨架上

4 用金纸剪成的快意云朵、万字不到头装饰灯笼

5 悬挂流苏

城楼悬挂灯笼 源自“张灯结彩”

8个大红灯笼高悬于天安门城楼上,始于开国大典。

这一创意的设计者和灯笼的制作者过去有不同的说法。据军旅作家、天安门纪念品收藏研究专家闫树军先容,1949年9月2日,周恩来用羊毫签署了“阅兵地点以天安门为好”的指挥,担当大会现场支配的华北军区政治部主任张致祥接到指挥后,将天安门的设计事情分配给了军区政治部文工团舞美队。舞美队队长苏凡受领任务后,哀求在当时华北军区部队中挑选一流干将,用最短的韶光设计出最好的支配方案。终极,两名国际朋侪脱颖而出,经由仔细考虑决定在天安门城楼的10根红廊柱中间悬挂8盏赤色灯笼。

对此说法也有不同见地。《党史文汇》曾专门刊文对这一问题进行磋商,认为开国大典上天安门城楼的大红灯笼是由张仃和钟灵二人于1949年9月在中南海的三间平房“待月轩”里设计的。被誉为“中国开国首席形象设计师”的张仃当时专门卖力中南海怀仁堂、勤政殿的改造,以及全国政协会议美术设计,包括国徽、政协会徽、第一届全国政协会议邮票和第一套开国大典纪念邮票的设计等。钟灵当时是中南海政务院总务办公室主任、政协预备委员会支配科科长,卖力对外联结和向周恩来等中心领导请示申报请示,同时也参与一些设计事情。

天安门管委会一位事情职员认为,之以是会涌现不同的说法,一是由于当时的预备事情盘根错节,许多细节并没有留下清晰记载;另一方面,从最初的创意到末了制作落成,绝非一人之力所能完成,以是也是集体聪慧的结晶。不管设计者是谁,在城楼的巨柱间挂上大红灯笼的方案,受到中心领导的认可,一个主要缘故原由就在于奥妙借用“张灯结彩”这一文化典故进行氛围设计,其独特的形与色在渲染庆典氛围的同时,更传达了中华民族博大精湛的文化理念。

当时,由于灯笼太大,工期又短,没有人敢承担这项事情。闫树军先容,末了,苏凡找到了一位住在西城区丰硕胡同70多岁的扎灯老艺人,他和两个弟弟来到了天安门城楼手工制作灯笼。整整三天三夜,他们全都吃住在城楼上。“十一”前一天,8盏有史以来最大的灯笼扎成了,每个高2.23米,直径2.56米。张致祥调来一队解放军战士,忙活了好一阵子,才把这几个灯笼挂到10根廊柱之间。终极,开国大典上,8个大红灯笼飘着阳光般的流苏,和节日的天安门融为一体,让古老的城楼青春抖擞。

(本报 贺 勇采访整理)

版式设计:蔡华伟

(来源:公民日报)