为什么中国古代诗歌容易欣赏,而现代诗歌就很难>明白/h2>

为什么中国古代诗歌容易欣赏,而现代诗歌就很难理解?

古代诗歌多为口语诗,古代特定社会环境和经济环境,决定了古人的意识形态和思维方式。因此见山说山,见水说水,直舒胸臆成为古代诗歌创作的主流。以新文化运动发端,伴随大量西方文学译入,朦胧派、现代派、象征派等诗歌流派,迅速崛起,诗歌创作开始由直白和质朴转向朦胧和婉约。近年来,口语诗歌虽有所抬头,但纵观中国诗坛,朦胧诗和现代诗仍旧阵地牢固,其他流派无以撼动。

现代诗很难理解吗?要看欣赏者的眼光。一首好的现代诗,能读懂六七成就已经是不错,要给想象留点余地,因为很多现代诗人的想象不是固定的,会随时间推移对曾经的作品给予全新注释,你怎么跟得上?诗在远方,只要在某一时间段上,你与诗歌有了共鸣,哪怕这个共鸣稍纵即逝,那你也是懂诗的人。

话又说回来,诗歌如同雕塑,裸体美与着装美,同样值得赞美和尊重!

现代诗歌就是一个笑话!

确切地说建国以后的现代诗歌就是一个笑话,这主要表现在韵律方面。

韵律是诗歌的精髓,也可以说是灵魂,如果灵魂没有了何来生命的美感,就像是一个精神病,即便长得美如天仙,因为是精神病也会把自己的形象完全损毁!

没有灵魂的身体就是一具行尸走肉!

而建国以后的诗歌就是这样一堆行尸走肉!因为,现代诗歌没有诗歌应有的韵律,也就是没有灵魂!

现代诗歌也就是新诗!

解放前的新诗还有诗的样子,还讲究韵律,比如,徐志摩的诗,那种韵律的美!

最喜那一低头的温柔,

似水莲花不胜凉风的娇羞,

道一声珍重,

道一声珍重,

那一声珍重里有甜蜜的忧愁,

沙杨娜拉!

多么的美,为什么?因为韵律!

戴望舒的雨巷!

撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷

我希望逢着

一个丁香一样地

结着愁怨的姑娘

她是有

丁香一样的颜色

丁香一样的芬芳

丁香一样的>哀愁/p>

在雨中哀怨

哀怨又彷徨

她彷徨在这寂寥的雨巷

撑着油纸伞

像我一样

像我一样地……

这才是美的诗,也就是说,建国以后新诗就是笑话了,毫无韵律可言!

比如最著名的一句:

高尚是高尚者的通行证,卑鄙是卑鄙者的墓志铭!

我认为这不是诗,倒像是格言警句!

再有:黑夜给了我黑色的眼睛,我用它去寻找光明!我认为这就是所谓诗人的无病呻吟,国家正在一步步向好的方向发展,有些困难在所难免,怎么就成为黑暗了!

不说别的,你能再找到一个更好的制度吗?对中国来说,社会主义制度是非常适合中国的,发展道路上不可能一帆风顺。

自认为自己是个破诗人就胡乱的瞎怀疑,无病呻吟,面目可憎!

另外,诗的精髓与灵魂在哪里?没有韵律叫个屁诗?

新诗发展到现在,也就是当代诗歌,完全死了!

至于脑瘫诗人那句:穿越大半个中国去睡你……也仅仅是因为脑瘫和农民的身份一些不道德的人在围观罢了!

当代诗歌已死!如果活着,也是一个笑话!所谓的诗人,就是一些垃圾文字的堆积者!

中国古典诗歌,历史悠久,形式多样。而现代诗歌虽然历史不长,但流派纷呈。所以不能一概而论。

但可以这样说,中国古典诗歌大多有规律可循,而现代诗并无法则可索,故出现了古典诗歌容易欣赏,现代诗难以理解之感。

诗歌是形象的语言,组成诗歌的基本单位是意象。在这基本单位上,古诗和现代诗就有着极大的差别。

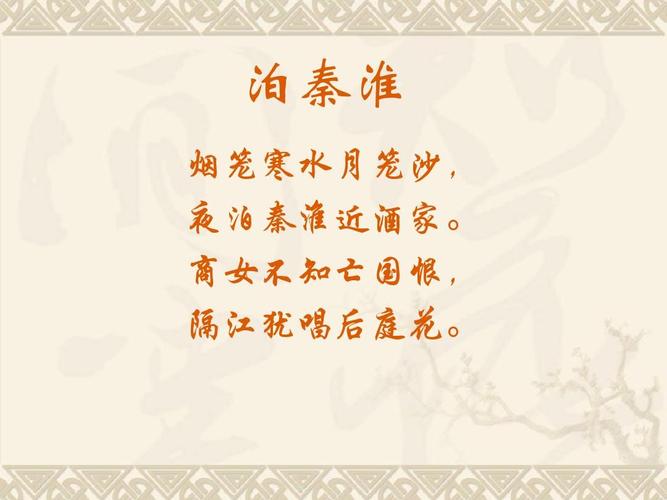

古诗的意象具有客观性和统一性,其投影到人们心智中的影像是基本固定的,我举个简单的例子:

1、楚辞《招隐土》:“王孙游兮不归,春草生兮萋萋。”

2、古诗十九首《涉江采芙蓉》:“兰泽多芳草,采之欲遗谁。”

3、乐府《相和歌辞·饮马长城窟行》“青青河边草,绵绵思远道。”

4、崔颢《七律.黄鹤楼》:“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”

5、李煜《清平乐》:“离恨恰如春草,更行更远还生。

6、李叔同《送别》:长亭外,古道边,芳草碧连天。

我们从以上的句子中可以看到,“芳草”此一意象,由古至今,在古典诗歌中,都是一个投影出“别恨”的意象。也就是说只要我们弄懂了诗词的意象,就基本能读懂了古诗。但要弄懂古典诗歌的整个意象体系,也绝非易事,即使当下很多“专家”所写的诗词释本,也未必就懂,有很大一部份,都是将“意象”作“词汇”释义的,即使如上述“芳草”这么简单常用的意象,也会出现这种情况,举个例:

苏轼《蝶恋花》:“枝上柳绵吹又少。天涯何处无芳草。”

这句词中,不论“柳”和“芳草”都是离别的意象,而“天涯”一句就是化自上述例中第五的李煜句。但在当下的词释本中,仍有大半是游离了原意的,可见要真正掌握古诗意象,读懂古诗也并非易事。

再说现代诗的意象,现代诗讲究主观感受,其意象亦带有很强主观性。仍以“芳草”为例,现代诗人不受古典诗歌中意象体系的约束,其投影到作者心智中的感受是什么,其就是什么,所以芳草,可以用来赞美母亲,也可以用来歌颂爱情。甚至同一个作者,可以今日用芳草来代表文章,明天用芳草来象征友情。

所以,现代诗的意象,是不成体系的,也是没有规律可寻的。甚至同样是自由诗创作者,也未必知道对方要用此意象影射什么、象征什么,读者觉得很难理解也就再正常不过了。